Grünbunker St. Pauli: Einst ratterte die Flak - nun wachsen Bäume

Der wohl bekannteste Bunker Hamburgs wurde einst zur Flugabwehr genutzt. Tausende Menschen suchten dort Schutz. Schon lange residieren in dem Bau Agenturen und Musikclubs. Nun hat er ein Hotel und ein begrüntes Dach, das öffentlich zugänglich ist.

Alles andere als grün ist der Hochbunker an der Feldstraße, als er gebaut wird. 1942 ist das, mitten im Zweiten Weltkrieg. Die Nationalsozialisten lassen den grauen Betonklotz auf dem Heiligengeistfeld unter der Leitung von Albert Speer von rund 1.000 Zwangsarbeitern in nur 300 Tagen errichten. Der Turm gehört zu den größten jemals erbauten Bunkern. Er hat eine Grundfläche von 75 mal 75 Metern und eine Höhe von 38 Metern. Die Wandstärke liegt bei bis zu 3,50 Metern, die der Decke bei bis zu fünf Metern.

Zum einen soll der Turm - zusammen mit einem weiteren etwas kleineren Hochbunker, der als Leitstand knapp 100 Meter entfernt steht - damals der Flugabwehr dienen. Dabei kommt die Flugabwehrkanone (Flak) zum Einsatz. Zum anderen ist er als Schutzraum für die Bevölkerung gedacht. Hier kommen zeitweise bis zu 30.000 Menschen unter, besonders während der starken Luftangriffe auf Hamburg im Sommer 1943. Außerdem will das NS-Regime mit diesem monströsen Bau die Wehrhaftigkeit Deutschlands untermauern. Er gilt als nahezu unzerstörbar. Sprengbomben können die Wände und Decken nicht durchdringen.

Keine Sprengung nach Kriegsende

Nachdem der Krieg zu Ende gegangen ist, wollen die Alliierten die vielen Bunker in der Hansestadt sprengen - im Zuge der sogenannten Entnazifizierung. In keiner anderen deutschen Stadt sind während des Zweiten Weltkriegs so viele militärische Schutzräume errichtet worden wie in Hamburg. Doch oft scheitern Sprengversuche, weil die Mauern zu dick sind, der Stahl zu stark ist. Im Stadtteil Wilhelmsburg steht ein fast baugleiches Pendant zu dem auf St. Pauli. Die Alliierten sprengen das Innere des Hochbunkers zumindest teilweise, die oberen Etagen und die dicken Betonwände bleiben aber erhalten. Danach ist der Bunker rund 60 Jahre eine Kriegsruine. Von 2011 bis 2015 wird er zu einem "Energiebunker" umgebaut, wo klimafreundliche Wärme und Strom produziert werden. In einem der ehemaligen Flaktürme ist ein Café beheimatet.

Beim Bunker auf St. Pauli wird letztlich von einer Sprengung abgesehen, um die angrenzenden und auch weiter entfernte Wohnviertel nicht zu gefährden. Außerdem bietet der Bunker vielen ausgebombten Hamburgern ein vorübergehendes Dach über dem Kopf. Denn: Die Wohnungsnot ist nach dem Krieg groß. Die bedürftigen Bewohner und die scharfe Kritik der neuen Hamburger Regierung um Bürgermeister Max Brauer (SPD) verhinderten das Vorhaben der britischen Besatzung, den Turm 1947 zu sprengen. In die dicken Wände werden zu Wohnzwecken Fensteröffnungen geschnitten.

Bunker werden zu Multifunktionsräumen und Arbeitsplätzen

Ob als Lager-, Wärme- oder Wartehallen, als Ausgabestellen für Notspeisungen oder als Wohnraum, viele Bunker behalten während und nach der Besatzungszeit der Hansestadt wichtige Funktionen im städtischen Leben - so auch der Hochbunker auf St. Pauli. Auch erste Kreativschaffende siedeln sich in den Nachkriegsjahren in dem Bunker an: Die erste Redaktion des Axel-Springer-Verlags befindet sich damals in einem der oberen Stockwerke, dort wird an den ersten Auflagen der Zeitschrift "Hörzu" gearbeitet.

NWDR-Studios im Hochbunker "mit eingebautem Saunabetrieb"

Am 1. Januar 1948 wird der Nordwestdeutsche Rundfunk gegründet - der Vorgänger des NDR. Auf dem Heiligengeistfeld unternehmen die bewegten Bilder in den zwei klobigen Betonklötzen ihre ersten Gehversuche. Ab November 1949 laufen bereits Fernseh-Tests im ehemaligen "Hochbunker 2", der 1974 abgerissen wird. Am 21. Dezember 1951 kommt der größere "Hochbunker 1" hinzu. Dazu wird dort ein 700 Quadratmeter großes Versuchsstudio eingerichtet. Das Fernsehen nimmt im Jahr 1952 seinen regelmäßigen Testbetrieb auf. Am 26. Dezember 1952 sendet der NWDR dann erstmals die Tagesschau aus dem Bunker.

Doch die Arbeitsbedingungen sind alles andere als ideal. Die Räume sind klein und eng, die Akustik ist schlecht. Außerdem ist die Hitze in den Studios aufgrund der Scheinwerfer enorm. Carsten Diercks, damals Kameramann, erinnert sich: "Das Studio wurde mit Ventilatoren gelüftet. Fenster gab es keine. Wir hatten, wenn ich das recht erinnere, manchmal 70 Grad. Die Beleuchter hatten es besonders schwer, denn die standen oben auf der Beleuchterbrücke und die heiße Luft steigt ja bekanntlich nach oben. Ein Fernsehstudio mit eingebautem Saunabetrieb, so kann man es sehen."

Ein stetig ausgeweitetes Programm verlangt nach neuen, größeren Räumen. Diese entstehen dann ab 1952 im Stadtteil Lokstedt, von wo auch heute noch das TV-Programm gesendet wird. Der NDR-Standort erhält im Laufe der Jahre mehrfach Erweiterungsbauten.

Markantes Denkmal gegen Krieg und Faschismus

Im Kalten Krieg wird der weiterhin intakte Luftschutzbunker auf St. Pauli reaktiviert. Die Angst vor einem Atomkrieg ist groß. Aber: Selbst wenn der Hochbunker unbeschädigt bleibt, die Umgebung wäre verseucht, ein Überleben außerhalb kaum möglich. Zum Glück entspannt sich die außenpolitische Lage zwischen Ost und West wieder. Wegen seiner Präsenz und Sichtbarkeit entwickelt sich der Bunker an der Feldstraße zu einem wichtigen Mahnmal Hamburgs. Er ist ein markantes Denkmal gegen Krieg und Faschismus.

Umbau zu einem Medienzentrum

Zum 1. Juli 1989 verkauft die Bundesrepublik Deutschland den Bunker für eine Million D-Mark an die Stadt Hamburg, wie die Finanzbehörde dem NDR mitteilt. Den Angaben zufolge erhält die Matzen Immobilien GmbH 1993 das Erbbaurecht für die Dauer von 60 Jahren. Dafür bezahlt sie einmalig sechs Millionen D-Mark. Damit geht der Bunker in das Eigentum von Thomas J. C. Matzen über.

In der Folge wird der Koloss hergerichtet und nach und nach zu einem Medienzentrum umgebaut. Matzen sagt dem "Hamburger Abendblatt" 2015, ursprünglich habe er den Bunker wieder verkaufen wollen. "Inzwischen identifiziere ich mich seit 21 Jahren mit dem Bunker und freue mich darauf, dass wir dieses Denkmal weiterentwickeln werden", führt er in der Zeitung weiter aus.

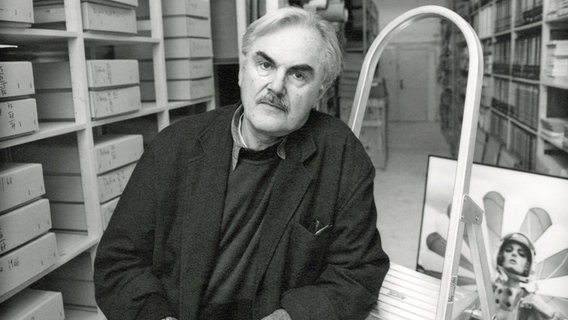

In dem gewaltigen Hochbunker siedeln sich Unternehmen und Agenturen an. Zwischenzeitlich unterhält der 2021 verstorbene Fotograf F. C. Gundlach dort ein Depot, um seine fotografische Sammlung unterzubringen. Bis Anfang 2021 ist eine große Filiale des Musikinstrumentenhändlers JustMusic in dem Bunker untergebracht. Dort befinden sich Studios einer Medienhochschule sowie ein Theater und Räume für soziale Projekte.

In der Location etablieren sich Musikclubs

Auch Musikclubs kommen in der Location unter - wie zum Beispiel die Nobeldisco J's. Dort ereignet sich am 29. April 2000 ein Anschlag, bei dem ein 28 Jahre alter Attentäter eine Splitterhandgranate detonieren lässt. Neun Menschen werden schwer verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Unter den Verletzten ist Chris Harms, später Sänger der Band Lord of the Lost. Ebenfalls Gäste der Party von Michael Ammer sind Schauspieler Heiner Lauterbach und seine damalige Freundin Jenny Elvers, Dieter Bohlen, Til Schweiger, Heinz Hoenig und Mark Keller. Nach der Tat wird die Disco geschlossen, sie geht 2001 Pleite.

Seit 2006 ist das Uebel & Gefährlich dort im vierten Stock zu Hause. Der mehrfach ausgezeichnete Musikclub bietet Platz für 1.000 Gäste. Im fünften Stock ist das Terrace Hill untergebracht. Dort können rund 400 Leute feiern oder Theater- und Comedy-Abende erleben.

Der Finanzbehörde zufolge ist das Erbbaurecht mit Wirkung zum 1. Januar 2009 auf die Matzen Immobilen GmbH & Co. KG übertragen worden. Die Laufzeit des Erbbaurechts wird 2017 bis 2068 verlängert.

Umbau zum Grünbunker

Bereits 2015 reift die Idee, das große graue Gebäude zu begrünen. Die Matzen Immobilien GmbH beantragt die Aufstockung des denkmalgeschützten Bauwerks um fünf Stockwerke mit einer Höhe von rund 20 Metern. Diesem Plan stimmt 2017 nach dem Bezirksamt Mitte auch die Bürgerschaft zu. Damit kann der Bunker auf 58 Meter Höhe "wachsen". Die Bauarbeiten beginnen im Jahr 2019. Auf dem Dach entsteht ein 1.400 Quadratmeter großer Stadtgarten. Dort wird außerdem geforscht: Finanziert vom Bundesumweltministerium sammeln rund 80 Sensoren in den Beeten Daten darüber, was Pflanzen direkt am Gebäude bewirken.

Rund 10.000 Quadratmeter stehen für Grün- und Gemeinschaftsflächen zur Verfügung. Im Inneren der fünf Etagen entstehen ein Hotel mit 134 Zimmern sowie eine Sport- und Konzerthalle mit Platz für 2.000 Menschen, beides wird vermietet. Die Halle kann auch von umliegenden Schulen für Sportunterricht genutzt werden. Zudem gibt es eine Bar, ein Café und ein Restaurant. Auch ein Gedenk- und Informationsort rund um die Geschichte des Bunkers entsteht. Der Verein Hilldegarden hat dazu eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Die Gedenkstätte soll den Bunker als Mahnmal würdigen und die Historie für die Öffentlichkeit erfahrbar machen.

Bauarbeiten dauern Jahre

Die Arbeiten an dem Betonmahnmal ziehen sich über Jahre hin. Das liegt auch daran, dass natürliche Wachstumsprozesse abgewartet werden müssen. In der Baumschule Lorenz von Ehren wachsen die Pflanzen für den Stadtgarten heran. Doch zunächst wird gebaut: im Innern wie auch außen. Die erste der fünf aufzustockenden Etagen wird im Juni 2020 betoniert. Im November 2022 werden erste Bäume auf dem neu geschaffenen Dach gepflanzt. Rund 4.700 Gehölze und 16.000 Stauden werden es insgesamt.

Umweltbehörde zufrieden - Naturschutzbund nicht

Das private Bauprojekt findet Anklang bei der Umweltbehörde. "Die grüne Transformation des grauen Bunkers zeigt bereits jetzt, dass die Stadt um eine Attraktion reicher werden wird. Als grünes Wahrzeichen im Stadtbild wird der Mehrwert von Gebäudebegrünungen sicht- und erlebbar", sagt Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) Anfang Juli 2023.

Der Naturschutzbund (Nabu) Hamburg hingegen sieht in der Bunkerbegrünung ein "absolut künstliches System, das nur unter größtem Pflegeaufwand überhaupt erhalten werden kann". Zudem träfen die heimischen Tiere auf nicht standorttypische Bäume und Sträucher. Der Nabu bedauert zudem, dass ein Nistkasten für Turmfalken im Zuge der Bauarbeiten ersatzlos abgenommen worden sei. "Also neben dem ganzen Licht, das auf das Projekt geworfen wird, gibt es auch eine Menge Schatten", sagt ein Nabu-Sprecher.

Eröffnung des Grünbunkers Anfang Juli 2024

Im September 2023 wird der sogenannte Bergpfad fertig montiert, der außen herum um das Gebäude nach oben zum Dachgarten führt. Seit dem 5. Juli 2024können die Hamburger den 560 Meter langen Pfad nutzen, der über Rampen und Treppen nach oben führt. Es gibt auch einen Aufzug, um barrierefrei dorthin zu kommen. Aus Sicherheitsgründen gibt es eine Begrenzung der Besucherzahlen: "Beim Dachgarten ist die maximale Zahl 900 zur gleichen Zeit." Das werde kontrolliert. Es werde zudem unterschiedliche Sommer- und Winteröffnungszeiten geben. Das Hotel ist schon am 28. Juni für ausgewählte Gäste eröffnet worden.

Der Umbau des Bunkers hat einen stolzen Preis: Rund 60 Millionen Euro kosten die Aufstockung und die Begrünung des Kolosses. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bezeichnet den umgestalteten Bau bei der offiziellen Eröffnungsfeier als "Projekt von weltweiter Strahlkraft". .Investeor Matzen sagt: "Ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte wird zu einem freundlichen, hellen, lebendigen Ort."

Grün verdrängt das Bunkergrau

Der Grünbunker soll ein Ort der Begegnung sein und ein Symbol für Vielfalt, Toleranz und wertschätzendes Miteinander. Nach dem Umbau ist er immer noch ein riesiger Klotz mitten in Hamburg, er ist sogar noch höher geworden. Doch sein Verwendungszweck ist längst ein anderer als 1942. Und ein natürliches Grün ist wesentlich attraktiver als ein reines Betongrau.