Campylobacter: Infektion durch Bakterien auf Hühnerfleisch

Hühnerfleisch ist oft mit dem Bakterium Campylobacter belastet. Welche Symptome und Spätfolgen treten bei einer Infektion auf? Was sollten Verbraucher in puncto Hygiene und Zubereitung beachten?

Rund 50.000 Menschen erkranken allein in Deutschland jährlich an Campylobacter. Experten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer sogar noch viel höher liegt. Doch wie gelangt das Bakterium überhaupt auf das Hühnerfleisch - und wie können sich Verbraucher vor einer Infektion schützen?

Bakterium wird von außen in Hühnerställe eingetragen

Küken sind nach dem Schlüpfen nicht mit Campylobacter infiziert. Die Bakterien gelangen erst später ins Huhn, nachdem sie von außen in den Stall eingetragen wurden - etwa durch Mitarbeiter und Geräte, aber auch durch Insekten. Dann nisten sich die Keime im Darm der Hühner ein und vermehren sich dort in großer Zahl. Durch fäkale Kontamination kann der Erreger dann bereits im Stall auf die Oberfläche des Geflügels gelangen. Ein besonderes Problem stellt allerdings die Schlachtung der Hühner dar. Dann können die Bakterien in großer Anzahl über den Kot nach außen auf das Hähnchenfleisch geraten.

Symptome und mögliche Spätfolgen bei einer Infektion

Ist Hühnerfleisch mit Campylobacter infiziert, kann sich der Keim bei schlechter Küchenhygiene schnell verteilen und wird dann vom Menschen aufgenommen. Die möglichen Symptome bei einer Infektion: Fieber, blutige Durchfälle und Nervenschäden. Einige Patienten, die eine Campylobacter-Infektion durchgemacht haben, entwickeln später ein Reizdarmsyndrom.

Prof. Dr. Götz von Wichert, Chefarzt der Gastroenterologie in der Hamburger Schön Klinik Eilbek, warnt zudem: "Insbesondere ältere, vorerkrankte oder immungeschwächte Patienten können von einer Campylobacter-Infektion in Mitleidenschaft gezogen werden. Bei diesen Patientengruppen besteht die Gefahr, dass sie im Rahmen einer Blutvergiftung dann auch schwerwiegende, auch potentiell tödliche Verläufe haben können."

Eine sehr seltene Folgeerkrankung ist außerdem das Guillain-Barré-Syndrom. Hierbei kann es zu Lähmungen in Armen und Beinen und in schlimmen Fällen auch der Atemmuskulatur kommen, sodass die Patienten beatmet werden müssen.

Gute Küchenhygiene: Hähnchen richtig zubereiten

Um einer Infektion mit Campylobacter-Keimen vorzubeugen, ist eine gute Küchenhygiene wichtig:

- Das Hähnchen oder einzelne Fleischstücke nicht abwaschen. Das umherspritzende Wasser verteilt die Keime in der Küche, zumindest im Spülbecken. Wird dort anschließend Gemüse oder Salat gewaschen, sind diese Lebensmittel schnell mit Campylobacter kontaminiert. Das Hähnchen, falls nötig, allenfalls mit Küchenpapier abtupfen und das Papier anschließend im Mülleimer entsorgen.

- Das Fleisch möglichst nicht mit den bloßen Händen anfassen, sondern mit einer Gabel aus der Verpackung nehmen. Bei ganzen Hähnchen Einweghandschuhe verwenden. Wer ein Hähnchen mit bloßen Händen berührt hat, sollte sich anschließend gründlich mit Seife die Hände waschen.

- Küchengeräte wie Messer, Bretter oder Teller, mit denen ein Hähnchen zubereitet wird, sollten nicht mehr für andere Lebensmittel benutzt werden. Mit dem Hähnchen in Kontakt gekommene Utensilien unter heißem Wasser und mit Spülmittel gründlich abwaschen, bevor darauf Rohkost wie Tomaten oder Gurken geschnitten wird.

- Hähnchenfleisch stets gut durchgaren, um die Keime abzutöten.

Deutsche Umwelthilfe fordert striktere Vorgaben

Campylobacter-Erreger machen in Deutschland mehr Menschen krank als Salmonellen. Einen Impfstoff für Hühner gibt es - anders als bei Salmonellen - noch nicht.

Deshalb sieht Reinhild Benning von der Deutschen Umwelthilfe die Schlachtbetriebe und die Politik in der Verantwortung. "Die Haltung müsste dringend verbessert werden. Die Hühner müssten mehr Platz und Raum haben, damit sie nicht die ganze Zeit mit ihrem Kot in Berührung kommen. Hier muss die Geflügelindustrie dringend nachbessern."

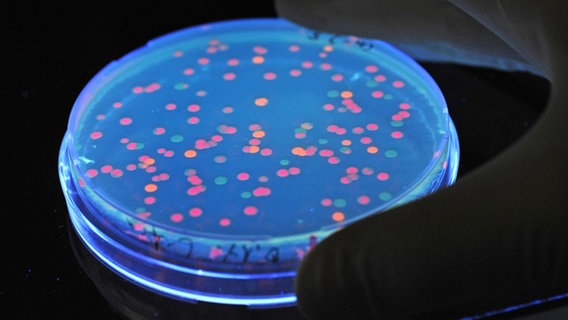

Seit 2018 gibt es eine EU-Verordnung, die einen Grenzwert für Campylobacter festlegt. Bis 2025 durften noch 15 von 50 Proben den Grenzwert von 1.000 KBE/g (Kolonie bildende Einheiten pro Gramm) überschreiten, seit Januar dieses Jahres (2025) dürfen nur noch 10 von 50 Proben diesen Wert überschreiten. Die Proben werden während der Schlachtung oder nach der Verarbeitung am rohen Hühnerfleisch entnommen und können entweder von Hähnchenflügeln, Schenkeln oder Brustfleisch stammen. Verbraucherschützerin Benning reicht das allerdings nicht aus: "Es gibt keine Strafen und Regulierungen, was Schlachthöfe konkret machen müssen, wenn sie die Werte überschreiten. Wir wissen, dass viele Geflügelschlachthöfe massive Hygieneprobleme haben."

Einkauf als Stichprobe: Sechs von 13 Produkten sind belastet

Für die Sendung Die Tricks mit unseren Lebensmitteln untersuchte ein Labor im Auftrag des NDR 13 Hähnchenprodukte aus Supermärkten, Discountern und vom Metzger. Sechs der untersuchten Proben waren mit dem Durchfall-Bakterium belastet - sowohl abgepacktes Hühnerfleisch als auch Hühnerfleisch aus der Frischetheke und vom Metzger. Verbraucher sollten daher bei jedem Hühnerfleisch achtsam sein und auf eine gute Küchenhygiene achten.

Schlagwörter zu diesem Artikel

Gesundheitsvorsorge

Lebensmittelindustrie

Einzelhandel

Ernährung

Lebensmittel