Vor 80 Jahren: US-Truppen befreien Jugend-KZ Moringen

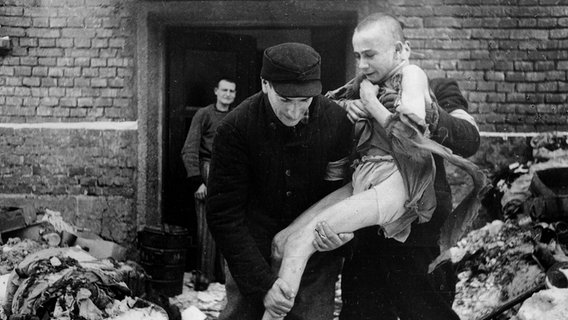

Hunderte Jugendliche waren zur NS-Zeit im niedersächsichen Moringen interniert. Denn sie hörten die "falsche" Musik, trugen die "falsche" Kleidung. Am 9. April 1945 wurde das Jugend-KZ von US-Truppen befreit.

Das Konzentrationslager Moringen in Südniedersachsen gehörte zu den ersten Lagern, die von den Nationalsozialisten aufgebaut wurden. Gleich drei dieser Lager hatten die Nazis zwischen 1933 und 1945 nacheinander in der Kleinstadt im Landkreis Northeim errichtet. Während des Zweiten Weltkrieges waren es vor allem Jugendliche, die im "polizeilichen Jugendschutzlager" inhaftiert waren.

"Falsche Musik" und "falsche Kleidung"

Das "Verbrechen" dieser Jugendlichen? Sie hörten die "falsche Musik" oder trugen die "falsche Kleidung". So sei es in Moringen darum gegangen, die jungen Menschen auszugrenzen, die aufgrund ihrer musikalischen Vorlieben wie der Swing-Musik nicht ins Bild der sogenannten Volksgemeinschaft passten, sagt Dietmar Sedlaczek, der Leiter der KZ-Gedenkstätte Moringen, dem NDR 2020. Jugendliche, die durch ihre andere äußere Erscheinung aufgefallen seien: sich etwa anders kleideten. Und zum Beispiel "mit langen Haaren und englischen Sakkos und mit ihrem ganzen Gebaren zum Ausdruck gebracht haben, dass sie mit diesem System nichts am Hut hätten", erläutert Sedlaczek. "Und das wurde als Bedrohung empfunden."

Haft für Asoziale und Kriminelle

Bereits geringste Auffälligkeiten im Verhalten Jugendlicher werteten die Nazis als Anzeichen für Asozialität oder Kriminalität. Weitere Gründe für eine Haft im Jugend-KZ waren laut Gedenktstätte die Verweigerung des Dienstes in der Hitler-Jugend, der Vorwurf der Arbeitsverweigerung oder Sabotage, der Vorwurf vermeintlicher Unerziehbarkeit, Renitenz oder Kriminalität und "Rassenschande" bis hin zur Sippenhaft bei politischen Aktivitäten der Eltern.

Auch oppositionelles Verhalten und Widerstand gegen das System konnten ein Einweisungsgrund sein, "wie auch der Vorwurf so genannter sittlicher und sexueller Verwahrlosung, genauso wie Homosexualität", so die Gedenkstätte. Auch aus religiösen und rassistischen Gründen konnte eine Internierung erfolgen.

Jugendliche mussten Autobahnbrücken bauen

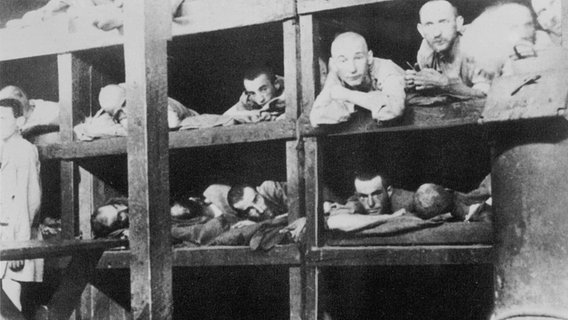

Bis zum Kriegsende waren knapp 300 Jugendliche und junge Männer im KZ Moringen eingesperrt. Die jüngsten waren erst 13, die ältesten 22, 23 Jahre alt. Die Inhaftierten mussten innerhalb und außerhalb des Lagers für Firmen arbeiten, unter anderem waren sie auch am Bau der Autobahnbrücken an der A7 beteiligt.

Die Historie, die in der Gedenkstätte nachzulesen ist, berichtet von unzureichender Ernährung und mangelnder Hygiene sowie einem zehnstündigen Arbeitseinsatz pro Tag. Die Jugendlichen wurden zum Beispiel in der betriebseigenen Landwirtschaft, in der betriebseigenen Schlosserei, in einer Strickerei, Sattlerei, Schneiderei sowie einer Weberei eingesetzt.

Nicht alle Häftlinge des Moringer Jugend-KZ erlebten die Befreiung am 9. April 1945 durch die US-Truppen. Die SS registrierte 89 Todesfälle. Viele starben wegen der schlechten hygienischen Verhältnisse und der katastrophalen Ernährungslage bei gleichzeitiger Schwerstarbeit. Wahrscheinlich liegt die tatsächliche Todesrate deutlich höher.

Unterschlagungsversuche in den 1980er-Jahren

Nach dem Krieg wollten sich die Moringer nicht mehr an dieses dunkle Kapitel erinnern. Zur 1.000-jährigen Feier des Ortes 1983 habe man versucht, die Existenz des KZ zu unterschlagen: "Es gab sogar eine Abstimmung im Stadtrat, ob es denn tatsächlich ein Konzentrationslager gegeben hat. Das ist einmalig: Ein Stadtrat entscheidet darüber, ob es ein bestimmtes Ereignis gegeben hat", sagt Sedlaczek.

Schicksal von Altersgenossen ruft besondere Nähe hervor

Doch seit 1993 befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers eine Gedenkstätte. Vor allem Schülerinnen und Schüler seien oft sehr wissbegierig, wie Sedlaczek beobachtet hat. Die Geschichte des Jugend-KZ rufe ein besonderes Interesse hervor, da die Jugendlichen hier auf die Schicksale von Altersgenossen aus der NS-Zeit stoßen. "Das hat natürlich eine andere Nähe, wenn es das Schicksal von anderen Jugendlichen ist."

Vermittlung des Grauens über Comics und Theaterstücke

Die Gedenkstätte Moringen setzt zur Vermittlung des geschichtlichen Wissens auf den direkten Kontakt und versucht gezielt, Jugendliche anzusprechen. Zum Beispiel mit dem Film "Asozial" oder dem Theaterstück "Die Besserung", das in Zusammenarbeit mit der Theaterproduktion Göttingen entstanden ist. So war die Gedenkstätte auch die erste, die das schwere Thema der nationalsozialistischen Verfolgung in Form von Comics aufgegriffen hat.

Zudem arbeitet die Gedenkstätte mit der Kooperativen Gesamtschule in Moringen zusammen. Dort ist Stefan von Huene Geschichtslehrer. Seine Schülerinnen und Schüler besuchen die Gedenkstätte im Ort, und mit einem Oberstufenkurs fährt von Huene in der Regel auch jeweils für eine Woche nach Auschwitz: dorthin, wo auch Inhaftierte aus Moringen den Tod fanden. Für dieses intensive Projekt habe er sehr positive Rückmeldungen von den Schülern und deren Eltern bekommen, erzählt von Huene dem NDR 2020. Es habe die Schüler sehr viel weiter gebracht, sich mit diesen Abgründen der Geschichte auseinanderzusetzen.

"Geschichte und politisches Engagement gehören zusammen"

Einer seiner Schüler war Steven Achterberg. Er hat vor einiger Zeit seine Facharbeit über medizinische Versuche an sterilisierten Frauen in Auschwitz geschrieben. Für ihn gehört der Blick zurück in die Geschichte des NS-Systems und aktuelles politisches Engagement zusammen, wie er dem NDR 2020 sagt: "Die Geschehnisse sind schon weit weg. Aber dadurch, dass wir heute wieder einen Rechtsruck spüren, muss man wieder deutlicher in den Mittelpunkt rücken, wie es damals war - damit so was nicht noch mal passiert."

Die Urfassung dieses Beitrags wurde bereits 2020 veröffentlicht.