Vor 40 Jahren: Granatsplitter treffen Schweriner Wohngebiet

Am 25. Juni 1984 geraten in Schwerin mit Munition beladene Lkw der sowjetischen Armee in Brand. Die städtische Feuerwehr kann aus Sicherheitsgründen nicht löschen. Die Ladung explodiert, viele Granatsplitter fliegen durch die Luft.

Um 16.29 Uhr klingelt erstmals das Notruf-Telefon der Schweriner Volkspolizei. Ein Anwohner meldet einen Brand mit anschließenden Detonationen. Weitere Anrufe von besorgten Schwerinern folgen. Sie können das Feuer, eine starke Rauchentwicklung und die Explosionen aus ihren Wohnblocks sehen.

Durchsagen: Anwohner sollen Wohnungen verlassen

Nur eine vierspurige Straße trennt den Unglücksort vom nahegelegenen Wohngebiet Großer Dreesch. Die Kaserne der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD) befindet westlich der Ludwigsluster Chaussee, nur einen Steinwurf vom Plattenbaugebiet entfernt. Hier werden ab 16.58 Uhr ein Hochhaus und ein Wohnblock mit zehn Aufgängen evakuiert. Mit Lautsprecheransagen fordert die Volkspolizei die Anwohner auf, die Wohnungen zu verlassen und in den Innenhöfen Schutz zu suchen. Straßen rund um das Kasernengelände werden gesperrt, der Straßenbahnverkehr in Richtung Schwerin-Süd gestoppt.

Verärgerung über die "Waffenbrüder"

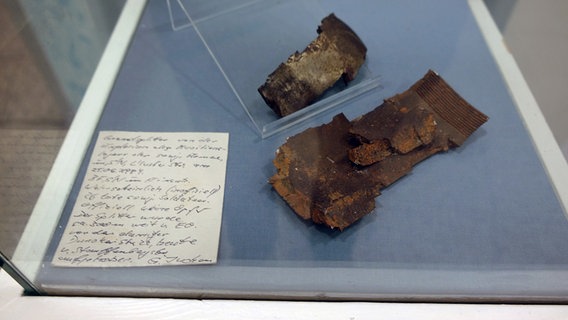

Die Anwohner des Wohngebiets sind verängstigt, verärgert - und fasziniert zugleich. Die Polizei hat an einigen Stellen große Mühe, die Schaulustigen auf Distanz zum Militärgelände zu halten. Sie bemüht sich zu verhindern, dass Anwohner Granatsplitter aufsammeln. Gänzlich schaffen es die Einsatzkräfte aber nicht.

Gleichzeitig ist Unmut an den Absperrungen und auf Balkonen zu vernehmen; Verärgerung über die "Waffenbrüder" und "Freunde", die das Unglück verursacht haben.

Zivilaufklärer notieren Äußerungen der Bewohner

Zivilaufklärer der Polizei, die sich unter die Anwohner gemischt haben, notieren penibel, welche Bemerkungen fallen. Unter dem Punkt "Stimmungen und Meinungen" finden sich in ihren Berichten später Zitate wie: "Die Russen kennen keine Ordnung, da bekommt jeder Soldat eine Handvoll Munition und kann damit hantieren." Mehrfach fragen Anwohner: "Warum lagert soviel Munition in der Nähe des Wohngebietes?"

Es wird sich aber auch über das Ereignis lustig gemacht. Im Bericht des Volkspolizei-Kreisamtes vom 27.06.1984 ist zu lesen, "dass viele Personen die Explosion ins Lächerliche zogen und meinten, es sei das verspätete Feuerwerk vom Pressefest." Gemeint ist das Pressefest der Schweriner Volkszeitung (SVZ), eine damals sehr beliebte Veranstaltung in Schwerin - ein Mix aus Kultur, Sport, Propaganda und Pyrotechnik.

Stasi versucht, Berichterstattung zu behindern

Auch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) beschäftigt sich mit den Explosionen in Schwerin. Es beobachtet in den Folgetagen intensiv die Aktivitäten von West-Journalisten in der DDR und versucht, eine Berichterstattung über das Ereignis in Schwerin in den West-Medien zu behindern.

Die DDR-Presse berichtet lediglich mit Kurzmeldungen über die Explosionen. Das Fotografieren von Ereignissen, die das sowjetische Militär betreffen, ist damals streng verboten. Offizielle Fotos des Unglücks gibt es daher nicht.

Löschtechnik der Sowjet-Streitkräfte wird belächelt

In der Kaserne versuchen am Unglückstag die sowjetischen Streitkräfte die Lage allein in den Griff zu bekommen. Das scheint kompliziert zu sein. "Belächelt wurde die Löschtechnik der GSSD", heißt es später im Bericht der Volkspolizei. Aus der Kaserne werden vor allem Militärfahrzeuge evakuiert, Hunderte von ihnen stauen sich schon bald auf der Ludwigsluster Chaussee und in der Hagenower Straße.

Zeitzeugen nennen heute Details zum Unglück

In russischsprachigen Internetforen berichten jetzt auf Anfrage ehemalige Soldaten, die 1984 in Schwerin stationiert waren, über weitere Details des Unglücks und der Evakuierungsmaßnahmen. Die Explosion sei durch einen vorschriftswidrigen Umgang von Soldaten mit einer tragbaren Panzerabwehrwaffe ausgelöst worden. Dabei habe es sich eine RPG-18 Mucha (Russisch für "Fliege") gehandelt. Die Abkürzung steht Abkürzung steht für "rutschnoi protiwotankowij granatomjot", auf Deutsch etwa "von Hand bedienbarer Panzerabwehr-Granatwerfer". Versehentlich habe sich ein Schuss gelöst. Dadurch sei ein Feuer entfacht worden. Dieses habe auf einen untergestellten Militärtransporter übergegriffen, der mit Artilleriemunition beladen war. In der Folge seien weitere Ural-Fahrzeuge und mit Munition gefüllte Anhänger in Brand geraten.

Anzahl der Opfer unklar: Offiziell nur ein Leichtverletzter

Unklarheit gibt es bis heute über die Anzahl von Toten und Verletzten auf sowjetischer Seite. Damals am Löscheinsatz direkt beteiligte GSSD-Soldaten schreiben heute auf Nachfrage in Internetforen, dass es keine Verletzten und Toten in ihren Reihen gegeben habe. Der ehemalige Mitarbeiter des Schweriner Stadtarchivs, Rainer Blumenthal, schildert im Jahr 2023 gegenüber dem NDR ganz andere Erlebnisse. Er habe in der Nähe einer medizinischen Einrichtung der GSSD in der Schweriner Innenstadt gewohnt: "Im Lazarett sah ich die vielen Krankenwagen mit Verletzten auf den Bahren. Ich sah auch viele zugedeckte. Es muss sehr viele Tote und Verletzte gegeben haben."

In den Akten der Volkspolizei ist nur von einem durch Splitter leicht verletzten deutschen Bereitschaftspolizisten zu lesen: "Nach ambulanter Behandlung ist der Genosse wieder einsatzbereit", heißt es in einem Bericht zwei Tage nach dem Unglück.

Glück im Unglück: Lediglich geringe Sachschäden

Die Sachschäden im Schweriner Stadtgebiet sind überschaubar: ein Granatsplitter trifft den Kühlschrank der Familie Kürbis in der fünften Etage der damaligen Frunsestraße 58. Ein leerer Bus des VEB Nahverkehr und Glasdächer der Gärtnerei Schroth am Ostorfer See werden durch herumfliegende Granaten beschädigt. Getroffen werden auch Gebäude des VEB Tierzucht, Glasscheiben eines Arbeiterwohnheims und Wellasbestdächer einer Garagenanlage in der Gartenstadt. Eine Herde von Färsen bricht vor Schreck aus einem umzäunten Bereich aus. Der Munitionsbergungsdienst muss am Folgetag mehrere nicht explodierte Granaten im Stadtgebiet bergen und entschärfen. Schwerin hat Glück gehabt.

Hinweis: Der NDR plant, auch im Nordmagazin im NDR Fernsehen über den Vorfall von 1984 zu berichten. Falls jemand damals Augenzeuge war oder gar noch Fotos oder weiteres Material haben sollte, kann er oder sie sich gerne unter dem Betreff "Zeitreise - Schwerin 1984" bei der Redaktion melden: nordmagazin@ndr.de. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!