Vor 80 Jahren räumt die SS das KZ Kaltenkirchen

Die Häftlinge des KZ Kaltenkirchen litten unter schlimmen Bedingungen. Sie sollten einen Militärflughafen bauen. Am 16. April 1945 wurde das Außenlager geräumt. Der Weg bis zur Gründung einer Gedenkstätte war steinig.

Die Kaltenkirchener Nachkriegsgesellschaft will nach 1945 nichts mehr von dem Konzentrationslager wissen. Die Folge: Sie vertuschen, verdrängen und verschweigen die Verbrechen, die in ihrer Nachbarschaft passiert waren. Zwischen September 1944 und April 1945 waren hier im KZ Kaltenkirchen in Springhirsch, das ein Außenlager des KZ Neuengamme war, laut Forschungserkenntnissen 1.500 bis 2.000 Häftlinge interniert. Sie sollten die neuen Start- und Landebahnen für den Militärflughafen bauen, und zwar für den Einsatz der ersten Düsenjäger weltweit. Damit wollte die Wehrmacht Nazideutschland doch noch zu einem Sieg verhelfen.

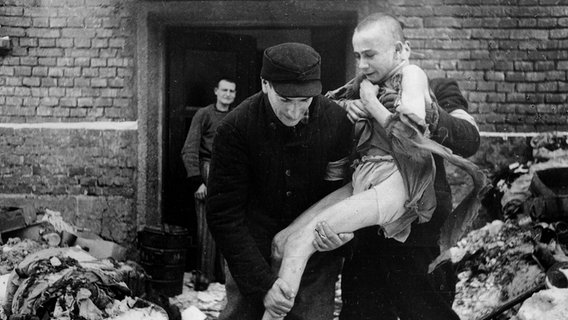

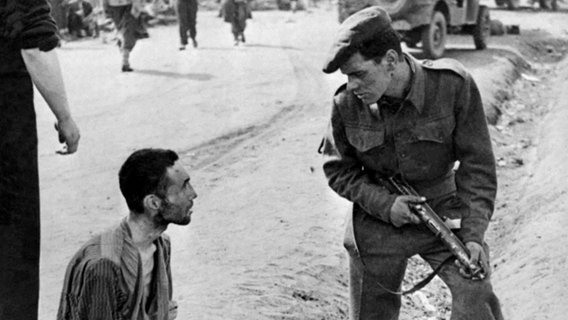

Die Lebens- und Arbeitsbedingungen waren so schlecht, dass innerhalb von sieben Monaten 192 Häftlinge starben. Nach Angriffen von alliierten Bombern räumte die SS das Lager am 16. April 1945. Züge der AKN-Bahn brachten die Häftlinge in das Auffanglager Wöbbelin bei Ludwigslust. Dort wurden die Überlebenden im Mai 1945 von amerikanischen Truppen befreit.

Wirtschaftswunder statt Erinnerung

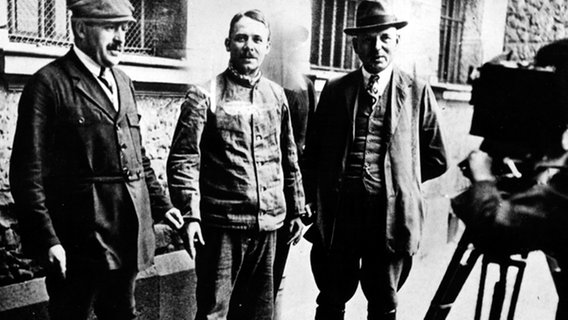

Die im KZ-Außenlager begangenen Verbrechen wurden juristisch nicht geahndet. Die britische und deutsche Justiz stellten Ermittlungsverfahren gegen Lagerleitung und Wachmänner ein.Nach Kriegsende wurden die ehemaligen Häftlingsbaracken in Springhirsch schnell anders genutzt. Geflüchtete aus dem Osten zogen ein. Menschen tranken in der Astra-Stube ihr Bier, betankten ihre Autos - Kriegsidylle auf dem ehemaligen KZ-Gelände, Wirtschaftswunder statt Erinnerung.

Lokalhistoriker lässt sich nicht beirren

Ende der 1970er-Jahre beginnt der Bibliothekar und Lokalhistoriker Gerhard Hoch die Geschichte Kaltenkirchens im Nationalsozialismus zu erforschen. Er schreibt ein Buch, das viele - aber vor allem junge Menschen - aufrüttelt. Es ruft aber auch die Gegner des Erinnerns auf den Plan. Hoch wird als Nestbeschmutzer beschimpft, Nachbarn wechseln die Straßenseite, wenn sie ihm begegnen. Unbekannte schmieren ein Hakenkreuz an sein Haus in Alveslohe (Kreis Segeberg). Doch er lässt sich nicht beirren.

Suche nach den Resten des KZ

Im Sommer 1978 kommt es zu einem Treffen von Neonazis im Tannenhof im Nachbarort Lentföhrden. Ein Ereignis, das Oliver Gemballa starkt prägt. Ihn beunruhigt, dass es immer noch Menschen gibt, die nationalsozialistisch denken. Er will etwas tun. Als er bereits in Hamburg studiert, beschließt er im Mai 1996 zusammen mit seiner Freundin Maren Grimm, nach den Resten des KZ-Außenlagers in Springhirsch zu graben. Gerhard Hoch unterstützt die jungen Leute mit seinem Wissen - auch Freundinnen und Freunde helfen. Sie graben immer, wenn sie Zeit haben und das zwei Jahre lang. Irgendwann stoßen sie auf die Latrinenreste einer Baracke. Das sei als Beweis wichtig gewesen, sagt Gemballa.

Gedenkstätte wird gegründet

Im Jahr 2000 schafft eine kleine Gruppe engagierter Menschen um Gerhard Hoch den Durchbruch. Die Gedenkstätte wird gegründet. Geld für Baumaßnahmen auf dem Gelände bekommen sie von der Bürgerstiftung des Landes. Uta Körby, Vereinsvorsitzende bis 2013, erinnert sich, dass es immer nur kleine Summen waren, sodass sie nur in kleinen Schritten die Gedenkstätte entwickeln konnten. Pädagogische Bildungsarbeit leisten die Ehrenamtlichen von Anfang an. Viele Schulklassen haben seitdem zur Geschichte des Lagers gearbeitet, haben sich mit den Schicksalen der Gefangenen auseinandergesetzt.

Informationen auch für Gehörlose

In der KZ-Gedenkstätte im Kreis Segeberg gibt es seit 2024 eine neue Dauerausstellung. Sie beinhaltet erstmals auch mehrere Hörstationen und Tastobjekte für Gehörlose. Neu ist auch ein Film in Gebärdensprache. Leiter Marc Czichy erklärt, dass es solch ein Angebot in Schleswig-Holstein bisher nicht gegeben habe: "Daraus ist der Gedanke entstanden, einen entsprechenden Film zu machen und an die Gruppe der gehörlosen Menschen zu adressieren", sagt er dem NDR.