Bürger müssen für Demokratien einstehen

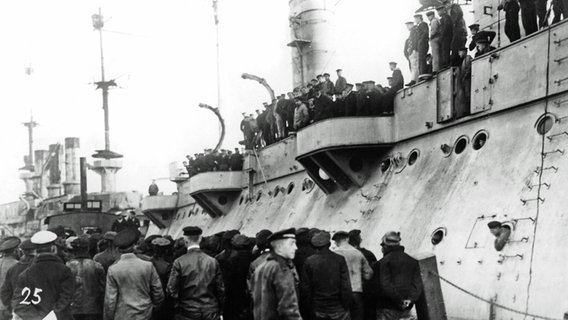

Der 9. November spielt in der deutschen Geschichte eine ganz besondere Rolle. Die jüngste Markierung ist der 9. November 1989, der Fall der Mauer. Ausgerechnet der Jahrestag der abscheulichen Pogrome gegen jüdische Synagogen und Geschäfte 1938 war plötzlich ein Tag zum Feiern. In diesem Jahr liegt das Augenmerk des Gedenkens erstmals seit Langem wieder auf dem 9. November 1918. Vor genau 100 Jahren rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die Deutsche Republik aus. Das Kaiserreich brach zusammen.

Der 9. November 1918: Was für ein großes Datum deutscher Geschichte! Und wie wenig im Bewusstsein!

Dafür gibt es natürlich Gründe. Die Weimarer Republik, die aus dieser Revolution hervorging, hat eben nicht überlebt. Nach etwa einem Jahrzehnt, Ende der 1920er-Jahre, kam die Republik politisch ins Schlingern. 1933 schließlich ihr Ende, Hitler kam an die Macht.

So ist vom Ende der Weimarer Republik ein Schatten auf ihren Anfang gefallen. So als müsse schon am Anfang etwas falsch gewesen sein, wenn die Sache so ausgeht.

Große Leistungen sind leider fast vergessen

Das aber wird der Novemberrevolution 1918 nicht gerecht. Ja, diese Revolution war nicht entschlossen genug. Und ja, diese Republik hätte gerade an ihrem Anfang viel schärfer gegen reaktionäre Kräfte vorgehen müssen. Die wollten das neue demokratische Deutschland von Anfang an zu Fall bringen. Für sie waren die Revolutionäre "November-Verbrecher". Und diese Kräfte - von links und vor allem von rechts - haben die junge Republik mit Erfolg schlechtgeredet.

Sie war aber nicht so schlecht. Ihre großen Leistungen sind leider fast vergessen. So wurde schon drei Tage nach dem 9. November - endlich! - das Wahlrecht für Frauen eingeführt, wenig später der Acht-Stunden-Tag für Arbeiter und Angestellte. Damals noch an sechs Tagen in der Woche, das muss man hinzufügen. Trotzdem war es ein immenser Schritt im Vergleich zu den horrenden Arbeitszeiten davor.

Zu viele Feinde, zu wenige Verteidiger

Dass die Republik am Ende tatsächlich unterging, hing mit vielen Faktoren zusammen. Da war die schwere Belastung durch den Versailler Vertrag, der von den Deutschen als ungerecht empfunden wurde, was er auch war. Und da war vor allem die Weltwirtschaftskrise seit 1929. Sie hat Millionen Menschen ins Elend gestürzt. Sie wurden zur leichten Beute für die Nationalsozialisten. Die waren noch 1929 eine kleine Splitterpartei gewesen. Ab 1930 begann ihr Aufstieg. Am Ende - so einfach ist wohl die Sache - hat die Republik zu viele Feinde gehabt und zu wenige Verteidiger.

Demütigung einer ganzen Bevölkerungsgruppe

Wohin es dann politisch ging, das wissen wir. Und dafür steht der zweite 9. November, dessen jährlich gedacht wird: die Pogrome gegen die deutschen Juden 1938.

Wer sich jemals in die Augenzeugenberichte von damals vertieft hat, der wird das nie vergessen. Da gingen ja nicht nur ein paar Scheiben zu Bruch, da wurde eine ganze Bevölkerungsgruppe gedemütigt, wurden angesehene Bürger von jungen SA-Leuten durch die Straßen getrieben. Und viele Deutsche schauten zu, manche durchaus interessiert und schadenfroh. Der Schutz von Minderheiten ist damals unter Johlen zusammengebrochen. Er ist aber die Substanz einer menschenwürdigen Gesellschaft.

9. November 1989 als leuchtendes Beispiel

Man muss diese beiden 9. November nebeneinanderhalten - den 1918 und den 1938 -, dann versteht man, dass Demokratie und Humanität nicht bloß ein Thema für Sonntagsreden sind. Und dass freiheitliche Gesellschaften davon leben, dass ihre Bürger für sie einstehen.

Der jüngste historische 9. November - der Mauerfall von 1989 - hat das alles in leuchtenden Farben unterstrichen.