Fotograf Jonas Wresch: "Fotojournalismus geht direkt ins Herz"

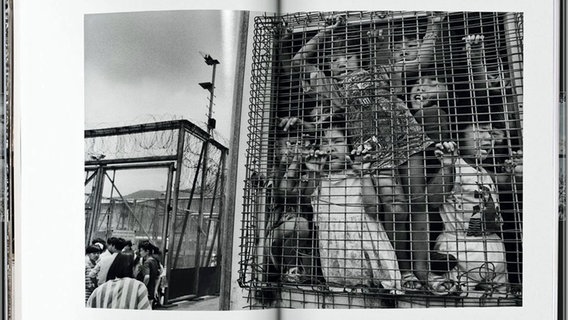

Der in Hamburg lebende Dokumentarfotograf Jonas Wresch spricht im Interview über die Arbeit seines Kollegen Sebastião Salgado und welchen Einfluss der Fotojournalismus heute noch hat.

Sebastião Salgado feiert heute (8.2.) seinen 80. Geburtstag. Als Fotograf hat er sich intensiv mit benachteiligten Menschen beschäftigt und Zustände dokumentiert, die die Welt sehen sollte. Auch der preisgekrönte Fotograf Jonas Wresch ist regelmäßig weltweit als Fotojournalist unterwegs.

Herr Wresch, ist Sebastião Salgado ein Vorbild für Sie? Hat er Sie inspiriert?

Jonas Wresch: Junge Fotografen kommen an Salgado auf keinen Fall vorbei. Seine Fotobücher standen bei uns in der Uni-Bibliothek, die Ausstellungen sind überall auf der Welt zu sehen. Er ist auf jeden Fall eine Inspiration. Ob man ihn persönlich vom Stil her mag oder nicht ist ein anderes Thema. Aber inspirierend in seiner Arbeitsweise ist er auf jeden Fall.

Was haben Sie aus der Beschäftigung mit seinem Werk für sich herausgezogen?

Wresch: Sowohl ich als auch Salgado haben die Karriere im klassischen Magazinjournalismus begonnen, und der ist sehr schnell: Da ist man sehr kurz vor Ort, maximal drei, vier Tage oder eine Woche. Für mich war es immer inspirierend, wie er es geschafft hat, diese eher kurze journalistische Arbeit zu großen, bedeutenden Projekten zusammenzufassen. In der Hinsicht ist er wirklich eine Inspiration für mich.

Kann man in dieser schnelllebigen Arbeitsweise überhaupt tief in die Themen eintauchen? Kann man den Menschen wirklich begegnen?

Wresch: Den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, sie wahrzunehmen und sich Zeit für sie zu nehmen, ist auch wenn man schnell arbeitet ein Muss. Salgado ist das extreme Beispiel: Wenn man in seiner Biografie liest, dann stolpert man immer wieder darüber, dass er einen Monat hier war, sechs Wochen da, oder über sieben Jahre an einem Projekt gearbeitet hat. Diese extrem lange Auseinandersetzung ist etwas ganz Besonderes. Da entstehen dann ganz besondere Zugänge, die zu diesen ikonografischen und sehr einprägsamen Fotos führen.

Ist das heute in Ihrer Arbeit als Fotojournalist so, dass alles immer schneller gehen muss und Sie weniger Zeit haben im Vergleich zu Salgados Anfangsjahren?

Wresch: In der Auftragsarbeit ist das sicherlich so. Aber in meinen freien Projekten versuche ich mir zusätzliche Finanzierungen zu suchen, um wieder länger an Projekten arbeiten zu können, wie zum Beispiel 2019, als ich eine Geschichte über den neuen Ebola-Impfstoff im Osten der Demokratischen Republik Kongo gemacht habe. Da wäre ich für ein Magazin nur eine Woche gewesen, und durch weitere Finanzierungen waren wir letztendlich dreieinhalb Wochen da und konnten viel mehr um die eigentliche dramatische Lage herum erzählen, das Leben der Menschen zeigen, auch die freudigen Aspekte, und viel tiefer in das eintauchen, was es bedeutet, dort Mensch zu sein und dort seinen Alltag aufzubauen.

Salgados Werk zieht manchmal auch Kritik auf sich. Es sei zu schön, zu ästhetisch dafür, dass da eigentlich menschliches Leid gezeigt wird. Wie sehen Sie das?

Wresch: Ich sehe häufig die Stärke der Menschen. Ich sehe, dass die Menschen in unglaublich schweren Lebenssituationen zurechtkommen müssen, dass er ihnen auf Augenhöhe begegnet und diesen Moment mit ihnen teilt. Er möchte ehrlich vermitteln, was es bedeutet, in dieser Situation Mensch zu sein. Für uns ist es aus einer privilegierteren Sicht nicht so einsichtig, wie es ist, in diesen Katastrophen zurechtzukommen. Da sehe ich eine sehr große Qualität in seinen Fotos.

Ihre Reisen als Fotograf führen Sie an ganz unterschiedliche Orte, zu verschiedenen Menschen. In Kolumbien etwa ist ein Porträt über Rebellen im Regenwald entstanden. Wieviel Zeit kostet Sie so ein Projekt? Wie lange können Sie wirklich vor Ort sein?

Wresch: Das ist ein ganz besonderes Projekt, an dem ich schon zehn Jahre arbeite und das für mich noch keinen wirklichen Abschluss gefunden hat. Das wurde zwar auch schon mehrfach publiziert, also auch ein bisschen im Sinne von Salgado, dass man seine Geschichte in kleine Teile aufteilt, aber dann lange an den Themen dranbleibt. Bestimmt waren es schon neun oder zehn Reisen in dieses Dorf.

Wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen?

Wresch: Ich bin auf das Thema durch befreundete Fotografen vor Ort in Kolumbien gestoßen. Die waren dort allerdings meistens nur relativ kurz. Das Dorf ist relativ bekannt als einer der gefährlichsten oder schwierigsten Orte, weil er zu der Zeit noch unter Guerilla-Kontrolle war, es gab viel Militärpräsenz. Deswegen wollte ich zeigen, wie es dort ist, seinen Alltag zu verbringen.

Welchen Einfluss hat der Fotojournalismus heute noch?

Wresch: Der Fotojournalismus, so wie ich ihn verstehe, hat immer noch einen sehr großen Wert, weil er tiefe Einblicke in die Leben von Menschen zeigt, die man sonst nicht bekommen würde. Es geht dabei nicht um ein einfaches Nachrichtenfoto, wo nur kurz der Informationsbedarf gezeigt wird, sondern es geht um eine lange Auseinandersetzung mit einem Thema, bei der die feinen Nuancen herausgearbeitet werden und bei der auch der Mensch in seiner Freude und seinem Leid sichtbar wird. Das schafft guter Fotojournalismus im Bild auf eine sehr direkte Art und Weise. Er funktioniert nicht über Text, und es ist unabhängig davon, was der Rezipient oder die Rezipientin für eine Sprache spricht, sondern er geht einfach direkt ins Herz. Das ist für mich weiterhin die Kraft, die auch heute nicht verloren gegangen ist.

Also liegt die Kraft des Fotojournalismus auch darin, dass man nicht mit dem Handy alles um sich herum knipst, sondern sich lange und intensiv mit den Themen, mit den Menschen beschäftigt, richtig?

Wresch: Für mich auf jeden Fall. Es gibt auch das Nachrichtenfoto aus Kriegsgebieten, das unmittelbar ist, das heute viel schneller in den Redaktionen oder auf Social Media landet und in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Das ist auch wichtig, dass man sofort unterrichtet wird über das, was passiert. Aber es liefert häufig keine Interpretation, sondern nur eine kurze, spontane Information, die Nachricht. Aber die Analyse, die Interpretation wird dann eher vom Fotojournalismus geliefert, von Menschen, die vor Ort leben, die aus ihren eigenen Communitys berichten, aber auch von Fotograf*innen wie mir, die von anderen Orten kommen und es dann berichten.

Das Interview führte Charlotte Oelschlegel.

Schlagwörter zu diesem Artikel

Fotografie