Die Luhmann-Habermas Kontroverse

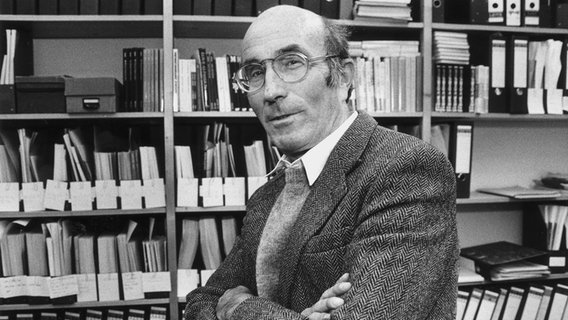

Als Niklas Luhmann Ende der 60er-Jahre an der Universität in Frankfurt am Main den Soziologen Theodor W. Adorno vertritt, lernt er auch Jürgen Habermas und mit ihm seinen größten Kritiker kennen. Sie führen zusammen Lehrveranstaltungen durch und veröffentlichen 1971 "Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie". Beide beziehen sich in ihren Theorien auf geistige Väter wie Talcott Parsons und Max Weber, entwickeln jedoch gegensätzliche Positionen, auch in ihrem Selbstverständnis als Soziologen.

Falsch, aber qualitativ hochwertig

Habermas sieht in der Soziologie eine Kritik an der Gesellschaft, also eine moralische Verpflichtung, Zustände aufzudecken und Wege zur Verbesserung aufzuzeigen. Luhmanns Weltbild sei zu konservativ, sein Anspruch, die Welt insgesamt zu beschreiben, sei unzeitgemäß und die soziale Utopie fehle. Auch andere Kollegen greifen die Kritik auf und bezeichnen Luhmann als anti-humanistisch und kühl technokratisch. Luhmann hingegen hält sich mit Moral, Urteil und Gesellschaftskritik weiterhin zurück: Er versteht sich als reiner Beobachter der Gesellschaft und wirft Habermas im Gegenzug vor, er halte an jahrhundertealten Idealen fest und belaste die Problemlösungsmöglichkeiten heute. Die Beschäftigung mit dem Werk des anderen läuft auch in der Zukunft in erster Linie auf Widerspruch hinaus - jedoch eines geschätzten. So sagte Habermas zu Luhmanns Theorie zum Beispiel: "Es ist alles falsch, hat aber Qualität."