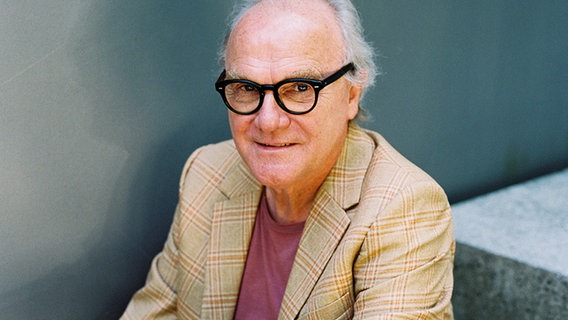

Michael Köhlmeier hört auf seine Figuren und schreibt es auf

Der Roman "Frankie" von Michael Köhlmeier dreht sich um das Böse. Woher kommt es und warum existiert es überhaupt? Das sind Fragen, die Michael Köhlmeier schon lange interessieren.

In Michael Köhlmeiers Roman geht es um den 14-jährigen Frank. Er lebt mit seiner Mutter in Wien, beide haben sich mit einem gewissen Regelwerk weitgehend abgeschirmt von den Turbulenzen des Alltags einen harmonischen Mikrokosmos eingerichtet. Ihr Leben gerät dann aus den Fugen als der Großvater nach 18 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird. Michael Köhlmeier erzählt mit atemberaubender Eleganz und Klugheit von den Innenwelten seiner Figuren und der rätselhaften Sogkraft des Bösen.

Herr Köhlmeier, Frank heißt der Protagonist, fast 14 Jahre alt, vernünftig und eigenwillig. Wie würden Sie beschreiben?

Michael Köhlmeier: Es fällt mir insofern gar nicht so leicht, ihn zu beschreiben, weil ich mich so sehr in ihm selbst sehe, wie ich war, als ich 14 Jahre alt war. Es ist auch dieses autonome Leben, das er führt. Er lebte mit seiner Mutter allein zu Hause und ist eigentlich der Starke, so kann man das, glaube ich, sagen. Es ist eher so, dass die Mutter Frank benötigt, als er sie. Bei mir war es ähnlich. Ich habe für mich so eine Formel gefunden, in einer "liebevollen Verwahrlosung". Wenn ich genau darüber nachdenke, denke ich mir, das ist das Beste, was einem Kind passieren kann. Ich war mir ständig der Liebe meiner Eltern bewusst, aber mein Vater war Journalist, der war tagsüber so gut wie nie zu Hause und kam immer spät am Abend. Von ihm habe ich relativ wenig mitbekommen. Meine Mutter war gehbehindert, das heißt, sie war zuerst mit Stützapparat unterwegs und später saß sie im Rollstuhl. Das heißt, wenn ich fünf Schritte von ihr entfernt war, dann war ihr Einfluss erloschen, das war so. Das hat aber dazu geführt, dass sie mir vertrauen musste, sie konnte gar nicht anders. Das wiederum hat dazu geführt, dass ich dieses Vertrauen eigentlich so gut wie nie missbraucht habe. Sie hat Vertrauen gehabt, auch wenn ich nachts um zehn Uhr erst nach Hause gekommen bin, da hat sie sich eigentlich keine Sorgen gemacht, weil sie sich gesagt hat: "Der kann das, der macht das, der wird einen Grund dafür haben." Sie hat sich um mein Leben sehr wenig gekümmert. Erstens, weil sie es nicht konnte und zweitens, weil sie ein großes Vertrauen zu mir hatte.

Das Ganze wird in der Geschichte zu einem Spiel. Das Böse ist wie eine Krake, die nach dem Unschuldigen greift, nach dem Schönen. Wie weit gehen Sie als Erzähler, Herr Köhlmeier, der die "Spielaufsicht" hat. Was ist Kalkül und was verselbständigt sich?

Köhlmeier: Während des Schreibens bin ich mir dessen nicht bewusst oder mache mir keine Gedanken. Eben weil ich das Gefühl habe, ich störe dann diesen Prozess der Inspiration, wenn ich mir zu viele Meta-Gedanken mache. Es ist in Wahrheit so, und das mag vielleicht ein bisschen kokett klingen, dass ich ganz auf die Figuren höre. Ich wusste, besonders bei dieser Geschichte, wo so viel Unberechenbares drin vorkommt, von Beginn an überhaupt nicht, was sich daraus entwickeln wird. Ich habe bei der Mutter gemerkt, schon auf der ersten Seite, dass sie eine wirklich panische Angst vor ihrem Vater hat, was verständlich ist. Im Weiteren habe ich erfahren, sie hat sich einen anderen Namen gegeben, nachdem ihr Vater eingesperrt worden ist. Sie hat allen Grund, diesen Mann zu fürchten. So war ich von Seite zu Seite eigentlich selbst erstaunt, was passiert.

Ich finde, das ist die beste Art und Weise zu schreiben. Ich weiß während des Schreibens immer, wenn ich in die Geschichte der Figuren zu sehr eingreifen möchte. Beim Überarbeiten ist es etwas anderes, dann ist das Pferd im Stall, dann kann ich ruhig beginnen, die Mähne zu kämmen. Wenn ich zu viel in die Handlung eingreife, dann sagen irgendwann einmal die Figuren: "Du, mach doch deine Sachen allein." Dann gehen sie. Ich habe auch gemerkt, wenn ich das wirklich plane und denke: "Du glaubst wohl, ich brauche dich unbedingt zu der Figur, ich kann das selber." Dann merke ich sehr schnell, dass ich das nicht kann. Der Leser, der ein Snob ist, der braucht nicht zu begründen, warum ihm etwas nicht gefällt. Er kann einfach sagen, es gefällt mir nicht. Ich glaube, als Leser merkt man das ganz genau, wenn eine Figur nicht mehr aus dem Leben aus sich selbst heraus entsteht, sondern aus dem puren Willen des Autors. Das klingt ein bisschen schizophren und auch ein bisschen nach Magie und man läuft als Autor Gefahr, dass man sich lächerlich macht, wenn man das sagt. Aber es ist halt so.

Das Gespräch führte Claudia Christophersen.

Schlagwörter zu diesem Artikel

Romane