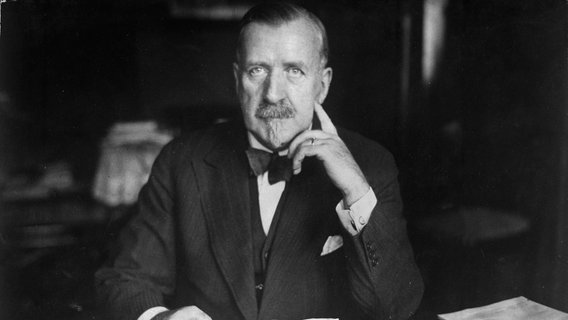

Heinrich Mann: "Der Untertan"

In 25 Folgen der Wissensreihe "Große Romane der Weltliteratur" streifen wir durch die Geschichte des Romans von den Anfängen bis in die Gegenwart. In dieser Folge dreht sich alles um Heinrich Manns "Der Untertan".

Von Hanjo Kesting

Heinrich Mann war 36 Jahre alt, als er den Roman "Der Untertan" 1906 entwarf, und er war 43, als er ihn 1914 vollendete - zwei Monate vor Beginn des Ersten Weltkriegs. In dieser Zeit gab es keine Publikationsmöglichkeit für ein Buch, das in der Figur des Untertans satirisch den Grundtypus der Deutschen beschrieb und zugleich den deutschen Herrscher Wilhelm II. spiegelte. Als der Roman nach Ende des Krieges endlich erschien, wurde er ein gewaltiger Erfolg, der einzige, der Heinrich Mann zu Lebzeiten vergönnt war. Nach dem Zusammenbruch las man das Buch mit anderen Augen, als Satire auf nationalistische Politik und Analyse einer deutschen Mentalität. Kurt Tucholsky schrieb: "Der Untertan: Hier ist er ganz, in seiner Sucht, zu befehlen und zu gehorchen, in seiner Rohheit und in seiner Religiosität, in seiner Erfolgsanbeterei und in seiner namenlosen Zivilfeigheit."

Untertan und Herrscher als Teile eines Ganzen

Hauptfigur des Buches ist der Fabrikantensohn Diederich Heßling, "ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete und viel an den Ohren litt", wie es eingangs heißt. Diederich fürchtet sich vor den Gnomen und Kröten seiner Märchenbücher, vor dem tyrannischen Vater, dem Polizisten auf der Straße und vor der Macht der Schule. Was ihn nicht hindert, den Vater zu bewundern, den Polizisten anzustaunen und am Geburtstag des Lehrers dessen Pult zu bekränzen und sogar den Rohrstock zu umwinden. Die eigene Macht erfährt er zum ersten Mal, als er den einzigen Juden seiner Klasse niederdrückt und dadurch den Beifall der Mitschüler und das Wohlwollen der Lehrer gewinnt. Als Student in Berlin ist er ein Hasenfuß auf dem Fechtboden, ein Drückeberger beim Militär, gleichwohl berauscht er sich an patriotischen Phrasen. In Berlin begegnet er dem jungen Kaiser Wilhelm II., hoch zu Ross. Diederich ist der Untertan, Wilhelm der Herrscher. Und doch sind beide Figuren Teile eines Ganzen, spiegelbildlich angelegt. Und es gehört zu den feinsten Zügen von Heinrich Manns Kunst, wie die Bilder von Herrscher und Untertan am Ende der sechs Kapitel von Mal zu Mal ununterscheidbarer werden.

Der Verleger Kurt Wolff, der zu den ersten Lesern des Manuskriptes gehörte, schrieb: "Hier ist eine Fixierung deutscher Zustände, die uns - zumindest seit Fontane - völlig fehlt. Hier ist ein Werk, groß, einzig, das für die deutsche Geschichte und Literatur sein könnte, was in Frankreich Balzacs Werk für das erste, Zolas Werk für das zweite Kaiserreich war." Er fügte hinzu: "Und für unsere Gegenwart ist das Buch noch viel mehr: Das Deutschland der ersten Regierungsjahre Wilhelms II., gesehen als ein Zustand, der den Krieg von 1914 heraufbeschwören musste ..."

Ein Panorama des kaiserlichen Deutschland

Heinrich Mann gibt ein breites Panorama des kaiserlichen Deutschland, eine scharfumrissene Typengalerie: den augenblitzenden Fabrikanten, den deutschwütigen Oberlehrer, den vermuckerten Pastor, den bramarbasierenden Offizier, den radaufrohen Agitator, den streberischen Staatsanwalt. Sie alle sind feig und tyrannisch, furchtsam und sadistisch, Anbeter der Macht mit unheimlichen Anfällen von anarchistischer Zerstörungswut. Viele Züge, die in Deutschland erst mit dem NS-Regime ihre verhängnisvollste Ausprägung gewannen, sind in diesem Hexensabbat des Bürgertums sichtbar gemacht. Man erkennt den Untertan in seiner Gefährlichkeit und Vernichtungswut, mit seinen Ressentiments und Rachegelüsten, die zwanzig Jahre später Hitler an die Macht tragen sollten. Während des Zweiten Weltkriegs schrieb Heinrich Mann im kalifornischen Exil rückblickend: "Als ich (die Gestalt des 'Untertans', Anm.) aufstellte, fehlte mir von dem ungeborenen Faschismus der Begriff, und nur die Anschauung nicht."

Diese Hellsicht hat das Buch bei den Deutschen nicht beliebt gemacht. "Zum Humor fehlt ihm die Liebe, zum Hass die freie Leidenschaft", schrieb etwa Theodor Heuß, der spätere erste Präsident der Bundesrepublik. Doch waren es gerade Heinrich Manns Menschenliebe und sein gekränktes Freiheitsgefühl, aus der seine Satire ihre Genauigkeit und Schärfe gewann. Sie schmäht und krittelt nicht im Kleinen, sondern erhebt sich ins Visionäre - eben dadurch gibt sie uns Kenntnis von uns selbst bis auf den heutigen Tag.