Rostocker Forscher wecken 7.000 Jahre alte Ostsee-Algen auf

Rostocker Forscher haben 7.000 Jahre alte Ostsee-Algen aufgeweckt. Die winzigen Lebewesen hatten im Sediment des Gotlandbeckens überdauert. Ein ähnlicher Fall ist den Wissenschaftlern nicht bekannt.

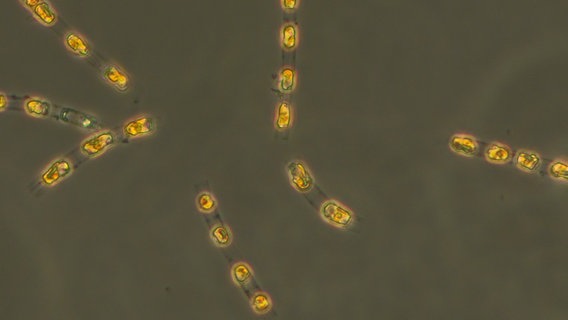

Ein Leben ohne Licht, Sauerstoff und Nahrung - für eine winzig kleine Ostseealge war das kein Problem. Sie hat 7.000 Jahre am Grund der Ostsee im Schlafmodus verbracht. Nun hat eine Wissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) sie wieder aufgeweckt. Skeletonema marinoi heißt eine Kieselalgenart, die schon die Geburt der Ostsee vor mehr als 7.000 Jahren miterlebt hat. Forscher waren 2021 mit dem Schiff "Elisabeth Mann Borgese" auf der Ostsee unterwegs und holten im Gotlandbecken zwischen Schweden und den baltischen Staaten Bohrkerne aus dem Sediment am 240 Meter tiefen Meeresgrund. In den Bohrproben steckten Algen.

Neues Leben im IOW-Klimaraum

Jetzt wohnen diese kleinen Lebewesen im vier Grad kalten Klimaraum des IOW. Die Meeresbiologin Sarah Bolius hat die Alge aus dem langen Schlaf geholt. "Wir haben so kleine Kulturflaschen, wo 50 Milliliter reinpassen mit Medium, also Ostseewasser mit Nährstoffen und darin sind die verschiedenen Skeletonema-Stämme", berichtet die Wissenschaftlerin. Es sei eine Sensation, dass diese Stämme leben, laut dem IOW sind keine älteren Fälle aus Gewässern bekannt. Zum Aufwecken war tatsächlich nicht mehr nötig als Wasser, Licht und Nährstoffe: Schließlich haben sich die Kieselalgen vor 7.000 Jahren genauso ernährt, wie ihre Verwandten heute. Dass sie aber nach so langer Zeit wieder aktiv werden, sei auch für die Forscher nicht vorhersehbar gewesen.

Schützende Hülle und gedrosselter Stoffwechsel

Bei schlechten Bedingungen bilden diese Algen eine Schutzhülle und drosseln ihren Stoffwechsel enorm. "Bei Pflanzen weiß man ja, dass sie viele Samen bilden, die man irgendwann wieder in die Erde stecken kann, und dann keimen sie auch wieder aus unter guten Bedingungen. So ähnlich ist das mit dem Phytoplankton", erklärt Sarah Bolius. Phytoplankton wird die Gesamtheit kleiner Algen genannt.

Blick in die Vergangenheit möglich

Für die Wissenschaft hat es manche Vorteile, dass die Jahrtausende alten Lebewesen wieder erwacht sind. So kann sie das Verhalten studieren und viel über die Vergangenheit erfahren. Die Algen seien natürliche Zeitkapseln, sagt Sarah Bolius, im wörtlichen und übertragenen Sinne: "Wir haben Skeletonema-Stämme von verschiedenen Zeitpunkten: Die von vor 7.000 Jahren, dann haben wir welche von vor knapp 1.000 Jahren, von vor 60 Jahren und von heute. Und das sind verschiedene Zeitsprünge durch die Geschichte der Ostsee, durch die Klimaphasen der Ostsee."

Durch den Blick in die Vergangenheit lasse sich auch die Zukunft der Algen voraussagen, so Bolius. "Dadurch können wir sagen, wie sie sich vielleicht verhalten, wenn es noch wärmer wird, weil wir wissen, wie sie sich früher verhalten haben.“ Außerdem könne sie eine Menge anderer Daten hinzuziehen und analysieren, wie die Algen unter bestimmten natürlichen Bedingungen gewachsen sind.