ICE-Unglück 1998: Die Katastrophe von Eschede mit 101 Toten

Am 3. Juni 1998 entgleist ein ICE auf dem Weg nach Hamburg. Das Zugunglück fordert 101 Menschenleben und ist das folgenschwerste Bahnunglück in der Geschichte der Bundesrepublik. Noch etliche Jahre später kämpfen Opfer und Helfer mit den Folgen.

Stand: 02.06.2023 | 16:00 Uhr | NDR Info

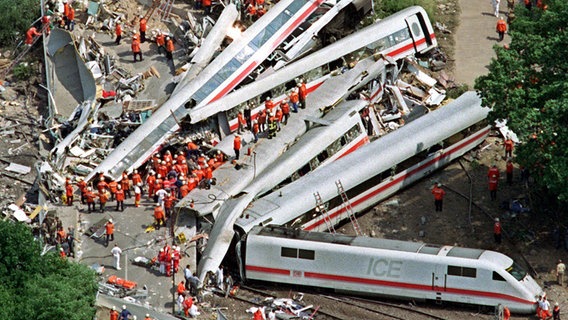

1 | 12 Der ICE "Wilhelm Conrad Röntgen" ist am 3. Juni 1998 auf dem Weg nach Hamburg. Kurz vor dem niedersächsichen Ort Eschede entgleist der Zug bei einer Geschwindigkeit von knapp 200 Kilometern pro Stunde. Ein Waggon kracht gegen einen Brückenpfeiler und bringt das tonnenschwere Bauwerk zum Einsturz.

© picture alliance/Ingo Wagner/dpa, Foto: Ingo Wagner

2 | 12 Wie ein Zollstock schieben sich die Waggons ineinander und zerschellen an dem herabgestürzten Brückenkopf. Viele Fahrgäste sind sofort tot, andere überleben schwer verletzt und liegen eingeklemmt in den Trümmern.

© dpa, Foto: Holger Hollemann

3 | 12 Mehr als 1.000 Sanitäter und Ärzte kommen an den Unglücksort. Kaum einer von ihnen kann zunächst das ganze Ausmaß der Katastrophe erfassen.

© dpa, Foto: Ingo Wagner

4 | 12 Mehr als 100 Verletzte müssen versorgt werden. Besonders die Bergung der vielen Toten und Leichenteile macht den Helfern zu schaffen, einige von ihnen werden nach dem Einsatz psychologisch betreut.

© dpa, Foto: Holger Hollemann

5 | 12 Der Glaube an die Sicherheit der Bahn und die Begeisterung für den ICE sind erschüttert. Die zersplitterten und verbogenen ICE-Waggons werden für viele zum Symbol für die Gefahr der hohen Geschwindigkeiten.

© dpa - Fotoreport, Foto: Holger Hollemann

6 | 12 Eine Woche lang dauern die Bergungsarbeiten. Um die Wracks und Trümmer von der Strecke zu räumen, sind Schwerlastkräne im Einsatz.

© dpa - Fotoreport, Foto: Kay Nietfeld

7 | 12 Direkt nach dem Unglück beginnen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Schäden an Gleisschwellen vor der Unglücksstelle, hier von einem Anwohner begutachtet, geben erste Hinweise auf die Unglücksursache.

© dpa - Fotoreport, Foto: Manfred Vornholt

8 | 12 Die beschlagnahmten Radachsen und Fahrgestelle des Unglückszuges werden in einer Halle gelagert. Nach genauen Untersuchungen steht fest: Ein gebrochener Radreifen hatte die Kettenreaktion ausgelöst, die in der Katastrophe endete.

© dpa - Fotoreport, Foto: Holger Hollemann

9 | 12 Vier Jahre nach dem Unglück beginnt in Celle der Strafprozess gegen drei Ingenieure. Ihnen wird vorgeworfen, die Radreifen nicht ausreichend geprüft und kontrolliert zu haben. Warum der Radreifen brechen konnte, ist die zentrale Frage in dem Mammut-Prozess.

© dpa - fotoreport, Foto: Ingo Wagner

10 | 12 Der Sprecher der Hinterbliebenen, Heinrich Löwen, tritt als einer von 37 Nebenklägern auf. Er wünscht sich Aufklärung und Gerechtigkeit. Doch nach 53 Verhandlungstagen wird der Prozess eingestellt: Den Angeklagten kann nicht nachgewiesen werden, dass sie für das Unglück verantwortlich sind. Nur schwer können sich die Hinterbliebenen damit abfinden, dass es kein Urteil gibt - und somit auch keine Schuldigen.

© dpa - Bildarchiv, Foto: Rainer Jensen

11 | 12 Eine Gedenkstätte an der Unglücksstelle erinnert an die Opfer der Zug-Katastrophe vom 3. Juni 1998. In dem angelegten Garten direkt am Bahndamm wachsen 101 Kirschbäume - für jedes Todesopfer wurde ein Baum gepflanzt.

© dpa, Foto: Holger Hollemann

12 | 12 An den Jahrestagen der Katastrophe gedenken die Hinterbliebenen der 101 Todesopfer. Auf einem Gedenkstein sind die Namen aller Getöteten aufgeführt. Weil die Wand vom Verfall bedroht war, wurde 2013 eine neue Gedenktafel eingeweiht.

© dpa, Foto: Philipp von Ditfurth

Zugunglück in Eschede: Katastrophe mit 101 Toten

Das ICE-Unglück von Eschede - Ein Augenzeugen-Bericht

Zugunglück Eschede: Das Unglücksrad am ICE