Die Armenier im Osmanischen Reich

Sendedatum: 07.04.2010 | 23:00 Uhr

1 | 16 Im 16. Jahrhundert dehnt sich die Türkei, damals das Osmanische Reich, mit Konstantinopel als Hauptstadt über mehrere Kontinente aus.

© NDR

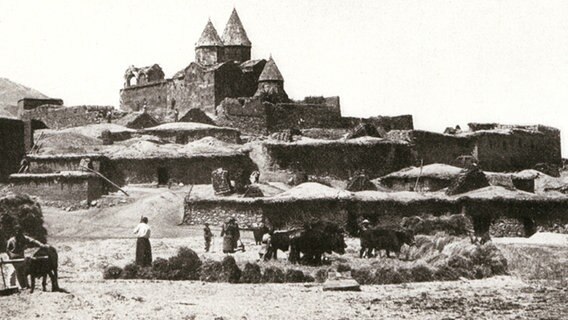

2 | 16 Das armenische Volk wird im Laufe seiner Geschichte zwischen drei Imperien aufgeteilt: Persien, Russland und dem Osmanischen Reich, wo Armenier in sechs Provinzen in Ostanatolien leben.

© NDR

3 | 16 Bereits vor dem Entstehen des Osmanischen Reiches waren die Armenier, das älteste christliche Volk der Welt, auf diesem Territorium ansässig.

© NDR / Lepsius-Archiv

4 | 16 Als christliche Minderheit haben die Armenier trotz sozialer und politischer Diskriminierung und Verfolgung gewisse religiöse und kulturelle Freiheiten. In den Städten entsteht eine wohlhabende Oberschicht.

© NDR / Lepsius-Archiv

5 | 16 Doch 1914-1915 werden die Armenier für die verheerende Niederlage der osmanischen Winteroffensive im Kaukasus verantwortlich gemacht.

© NDR / Lepsius-Archiv

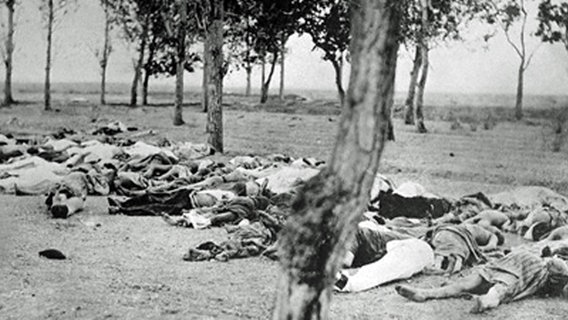

6 | 16 Am 24./25. April 1914 beginnt mit Verhaftungen und Deportationen ein Genozid, dem im Verlauf der nächsten Jahre bis zu 1, 5 Millionen Armenier zum Opfer fallen. Die Jungtürken behaupteten u. a. alle Armenier hätten sich mit dem Feind - den Russen und den Entente-Mächten - verbündet.

© NDR/Wallstein Verlag

7 | 16 Hinter dem Genozid stand die nationalistische Ideologie der Partei "Komitee für Einheit und Fortschritt", genannt die Jungtürken. Kriegsminister Enver Pascha (l.) und Marineminister Djemal Pascha (r.) verfolgten u. a. das Ziel einer ethnisch und religiös homogenen Türkei.

© NDR / Lepsius-Archiv

8 | 16 Doch auch wirtschaftliche Interessen standen hinter dem Genozid. Daran war vor allem Talaat Pascha, der mächtige Innenminister, interessiert. Vertreibung und Ermordung der Armenier führten der Staatskasse erhebliche Mittel zu. Die Regierung erließ Sondergesetze, die festlegten, dass armenische Besitztümer beschlagnahmt wurden.

© NDR / Lepsius-Archiv

9 | 16 Das deutsche Kaiserreich, Verbündeter des Osmanisch-Türkischen Imperiums im Ersten Weltkrieg, duldete die Verbrechen. 12.000 deutsche Soldaten und ca. rund 700 Offiziere mit Führungsaufgaben standen im Dienst der Türkei. Einige unter ihnen nahmen aktiv an Planung und Durchführung der Maßnahmen gegen die Armenier teil. Warnungen von Offizieren und Diplomaten die versuchten, der Reichsregierung in Berlin die Augen zu öffnen, wurden ignoriert.

© NDR / Lepsius-Archiv

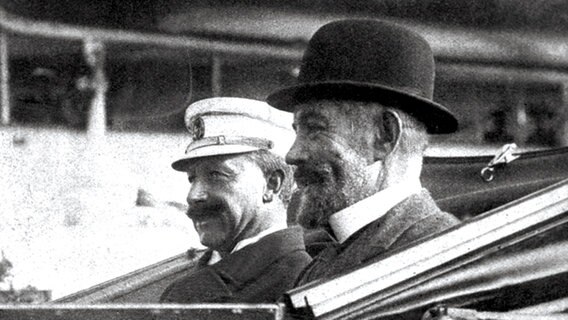

10 | 16 Kritiker wie Botschafter Graf Wolff-Metternich wurden von Reichskanzler Bethmann-Hollweg (r. neben dem Kaiser) nach Deutschland zurück beordert. Bethmann-Hollwegs Hauptziel war es, die Türkei als Bündnispartner im Krieg nicht zu verärgern.

© Bundesarchiv

11 | 16 Die Menschen aus Ostanatolien wurden zunächst in Richtung der Stadt Urfa deportiert; die Armenier aus Konstantinopel und den Orten der Westtürkei in Richtung Aleppo. Von diesen beiden Städten mussten die Menschen vor allem über Deir Sor in die syrische Wüste oder in die mesopotamische Steppe ziehen.

© NDR

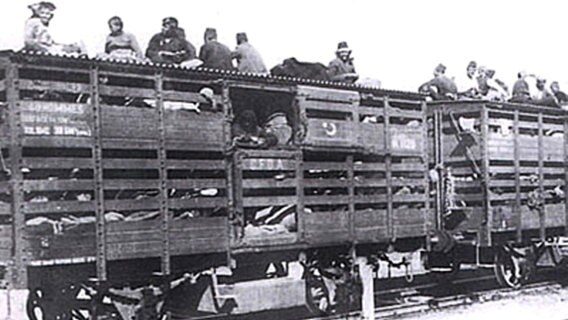

12 | 16 Bei 100.000 Armeniern aus der Region von Bursa und Izmit wurden Viehwaggons zur Deportation eingesetzt.

© NDR / Lepsius-Archiv

13 | 16 Die Mehrheit der Armenier wurde unter dem Vorwand einer Umsiedelung auf Todesmärsche geschickt. Ohne Wasser und Nahrung kamen dabei viele von ihnen ums Leben.

© NDR / Lepsius-Archiv

14 | 16 Unterstützung erhielten die Armenier lediglich von deutschen, amerikanischen, schweizer und skandinavischen Hilfsorganisationen.

© NDR / Lepsius-Archiv

15 | 16 Zahlreiche Europäer, die wie die schwedische Krankenschwester Alma Johansson (Mitte) in Hilfsorganisationen zur Rettung der Armenier arbeiteten, wurden Augenzeugen der Massaker. Einige hielten ihre Beobachtungen in Briefen und Berichten fest.

© NDR / Lepsius-Archiv

16 | 16 Die meisten Überlebenden waren Kinder.

© NDR / Lepsius-Archiv