Jahrhundertwerk Nord-Ostsee-Kanal: Der Bau in Bildern

9.000 Arbeiter, 56 Bagger, 90 Lokomotiven und 2.500 Kippwagen sind im Einsatz beim Bau des Nord-Ostsee-Kanals ab 1888. Bilder von der Kanalerweiterung ab 1907 geben einen Einblick von dem Knochenjob.

Sendedatum: 31.10.2024 | 20:15 Uhr | Unsere Geschichte

1 | 27 Knapp 100 Kilometer lang, 67 Meter breit und neun Meter tief soll der neue Durchstichkanal zwischen Nord- und Ostsee werden, der ab 1888 entsteht. Mit der neuen künstlichen Wasserstraße sollen Schiffe den 460 Kilometer längeren Seeweg um Jütland und das gefährliche Skagerrak meiden können. Schon einige Jahre nach Kanal-Eröffnung gibt es Neubauten wie hier die Holtenauer Schleuse um 1913.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH LSH_N10_BV_36b

2 | 27 Auf der Großbaustelle Nord-Ostsee-Kanal arbeiten zu Hochzeiten bis zu 9.000 Arbeiter. Außerdem sind um die 500 Maschinisten und Heizer sowie Hunderte von Schiffern, fast 1.000 Handwerker und 90 Vorarbeiter im Einsatz, überwacht von über 200 Aufsichtsbeamten. Schon ab 1907 kommt es zu Erweiterungen.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 30_III_96, Abt. 2003.8 Nr. 1340

3 | 27 Um die Wege der Arbeiter zur Baustelle kurz zu halten, entstehen entlang des Kanals Unterkünfte - wie diese Baracke bei Projensdorf. Die Arbeiter müssen kaisertreu sein und sich vor allem gesund halten. Die Lagerverwaltung kümmert sich um Verpflegung sowie die Wäsche, und sie hält die Räume sauber und warm.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH LSH_69_V_43

4 | 27 Untergebracht sind die Männer in Stuben für sechs bis acht Personen. Jeder von ihnen bekommt eine eigene Koje und einen Schrank für persönliche Dinge. Um sich zu waschen, gibt es die Möglichkeit, ein "Regenbad" zu nehmen.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH LSH_1143499900013

5 | 27 Beim Kanalbau kommen modernste Maschinen zum Einsatz. Dazu gehören unter anderem 65 Bagger, 20 Kräne, 270 Schlepper und etliche Dampfpumpen. Außerdem werden 2.500 Kippwagen und 94 Lokomotiven aus dem Deutschen Reich nach Schleswig-Holstein gebracht.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 32_V_574, Abt. 2003.8 Nr. 1151

6 | 27 Dann heißt es schaufeln und graben: Eine Armee an Erdarbeitern hebt zu Beginn der Bauarbeiten ab März 1888 überwiegend in Handarbeit den Kanal aus. Denn auf dem dunklen Torfboden oder dem lockeren Sand finden schwere Maschinen oft keinen Halt. Hier sind Arbeiten zur umfangreichen Kanal-Erweiterung von 1912 zu sehen.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 32_III_325, Abt. 2003.8 Nr. 1118

7 | 27 Zum Teil mit bloßen Schaufeln müssen die Erdarbeiter Hügel abtragen und Täler auffüllen. Denn nur auf geraden Ebenen ist gewährleistet, dass Bagger auf Gleisen bei ihren Bewegungen genug Standfestigkeit haben. Hier verlegen Arbeiter bei der Kanalerweiterung auf der Rader Insel die Eisenbahnschienen zum Kokswerk neu.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 55_III_537, Abt. 2003.8 Nr. 731

8 | 27 Eimerkettenbagger rollen auf drei Schienen, die Schaufeln bewegen sich auf- und abwärts nach dem Prinzip eines Paternosters. Mit den scharfen Kanten an den Schaufeln können sie das Erdreich losschürfen und abtragen, die Eimer entleeren sich von selbst in unter dem Baggerhaus stehende Loren. Hier entsteht 1911 der Rader Durchstich.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 30_III_97, Abt. 2003.8 Nr. 1341

9 | 27 Es dauert nur ungefähr eine Minute, bis einer der Eisenbahnwagen gefüllt ist - wie hier beim Erweiterungsbau des Ringkanals vor der Schleuse Strohbrück. Anschließend bewegt sich der Bagger langsam auf den Gleisen weiter, bis die Kette über dem nächsten Wagen steht. Ist ein Bauabschnitt fertig abgetragen, werden die Schienen verlegt.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 21_IV_34, Abt. 2003.8 Nr. 1436

10 | 27 Die Bagger graben stufenweise mehrere Ebenen tief. Bis zu 3.000 Kubikmeter Erde kann ein Bagger pro Schicht fördern. 30 Mann sind für den Betrieb im Einsatz - neben Baggermeister, Maschinist und Heizer zusätzlich Arbeiter zum Verschieben der Gleise und zum Kippen und Leeren der Wagen.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 71_V_32, Abt. 2003.8 Nr. 588

11 | 27 Bei Grünental muss auf sieben Ebenen hinunter gebaggert werden - vier bis sechs Meter tief. Dabei wird der Bagger auch sieben Mal umgesetzt. Mit dem ausgehobenen Erdreich entsteht der Damm für die spätere Hochbrücke. Insgesamt müssen für den neuen Kanal über 80 Millionen Kubikmeter Erdreich bewegt werden. Bei diesem Löffelbagger ist eine Stütze gebrochen. Um ihn aufzurichten, vergraben Arbeiter eine Eisenbahnschiene.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 70_V_214.1, Abt. 2003.8 Nr. 1584

12 | 27 Das Moor ist schwer zu bändigen, immer wieder rutschen die Deiche ab. Dagegen setzen die Ingenieure festen Sand ein, um den Moorboden fest zusammendrücken oder entfernen zu können. Hier kommt es bei Erweiterungsbauten 1910 zu einer Moorauftreibung bei Steinwehr.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 31_IV_20, Abt. 2003.8 Nr. 1215

13 | 27 Im Gelände mit viel Moorboden gestalten sich die Arbeiten besonders schwierig - selbst bei der Erweiterung im Jahr 1913. Nicht nur, dass das schwere Torfmoor schwer an den Stiefeln der Arbeiter kleben bleibt. Alles geht hier nur von Hand - und ob die Arbeit von Erfolg gekrönt ist, zeigt sich oft erst später.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 32_III_388. Abt. 2003.8 Nr. 1122

14 | 27 Immer wieder rutschen Uferbesfestigungen ab, hier im Jahre 1910. So müssen Ingenieure und Arbeiter oft sechs Monate warten, bis aufgeschüttete Dämme aus Sand so abgesackt und verdichtet sind, dass sie weiterarbeiten können. Die Dämme drängen das Moor zur Seite, das dann abgefahren werden kann.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 32_IV_66, Abt. 2003.8 Nr. 1138

15 | 27 Eisenbahnzüge transportieren Steine und fahren sowohl Moorboden als auch Sand ab. Dabei verlieren sie auch häufiger mal ihre Ladung. Durch das Ungleichgewicht entgleisen die Wagen schließlich. Bevor die Waggons wieder aufgesetzt werden können, müssen die Schienen gesäubert werden. Das dauert oft mehrere Stunden.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 51_III_59, Abt. 2003.8 Nr. 904

16 | 27 Die Uferbereiche werden mit bis zu 50 Kilogramm schweren Granitblöcken befestigt, die lediglich ein bis zwei Meter unter der Wasserlinie auf einem Kiesbett liegen. Bei noch weicheren Untergründen wie Schlick sichern zusätzliche Buschmatten die Böschungen ab. Bei der Kanalerweiterung unter der Levensauer Hochbrücke 1912 entfernen Arbeiter Massen von Erde mit der Hand, da kein Platz für einen Bagger ist.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 52_V_279, Abt. 2003.8 Nr. 849

17 | 27 Alles in allem schützen 90 Millionen Pflaster- und Mauersteine das Ufer vor dem Abrutschen. Um genügend Rechtecke zum Verbauen zu haben, sorgen zwei eigens am Kanal errichtete Ziegeleien für ausreichend Nachschub. Hier entsteht 1912 eine neue Stützmauer unter der Levensauer Hochbrücke.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 52_V_292, Abt. 2003.8 Nr. 852

18 | 27 Steine für die Bauarbeiten gibt es aber auch in drei bis vier Meter Tiefe in der Ostsee. Um diese Findlinge zu bergen, fahren Steinfischer mit ihren Booten hinaus. Steinmetze stellen daraus anschließend eckige Steine für die Uferbefestigung her.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 99_V_518, Abt. 2003.8 Nr. 344

19 | 27 Trotz aller Maßnahmen kommt es durch weichen Flöhnsand im Untergrund immer wieder zu Abrutschungen an den Ufern. Noch kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 1894 rutscht das Ufer auf der Nordseite auf einer Länge von 430 Metern ins Kanalbett. Ähnliches passiert auf der Südseite, dort allerdings nicht in gleichem Ausmaß. Auch noch bei Erweiterungsarbeiten wie 1911.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 32_III_145, Abt. 2003.8 Nr. 1115

20 | 27 Für den Bau des neuen Kanals führen Arbeiter auch Begradigungen durch und zerschneiden dafür Land. Gut Projensdorf liegt an der Mündung des alten Eiderkanals bei Kiel. 1910, bei der Erweiterung, teilen Arbeiter das Gutsgelände und führen einen Durchstich für den neuen Kanal aus. Auf der anderen Kanalseite trohnt Villa Hoheneck.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 30_V_57, Abt. 2003.8 Nr. 1296

21 | 27 Um Fundamente und Stützmauern für Brücken und Schleusen anzulegen, senken die Ingenieure den Wasserspiegel ab - wie hier beim Bau der Levensauer Hochbrücke (1913).

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 52_V_346, Abt. 2003.8 Nr. 866

22 | 27 Arbeiter lagern massive Granitquader um. Die Steine sind für den Bau von Vorbrücken, Brückentürmen und Pfeilerköpfen der Hochbrücke Holtenau (1910) bei Kiel bestimmt.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 53_B_38, Abt. 2003.8 Nr. 734

23 | 27 Quadersteine bilden das Fundament für zwei Übergangspfeiler für die Hochbrücke Rendsburg. Vom Erscheinungsbild ähneln sie den Gerüstpfeilern. Sie können allerdings eine größere Last tragen.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 30_IV_40, Abt. 2003.8 Nr. 1530

24 | 27 Hochbrücken mussten die lichte Höhe von 42 Metern über dem höchsten Wasserspiegel des Kanals erreichen. Da man Rutschungen der Einschnittsböschungen nicht ausschließen konnte, wählte man einen relativ flachen Bogen, abgestützt auf Widerlagern oberhalb der Böschungen.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH 51_B_179, Abt. 2003.8 Nr. 1096

25 | 27 Zum Baubeginn der Rendsburger Hochbrücke im Jahr 1912 sind dauerhaft 350 Arbeiter beschäftigt. Sie bauen von der Nord- und Südseite gleichzeitig aus fast rund um die Uhr, oft in einer Höhe von 140 Metern. Nur Sturm kann die Bauarbeiten stoppen. Es gibt keine Sicherheitsvorkehrungen wie Helme oder Seile zum Absichern. Fünf Arbeiter stürzen in den Tod, 50 verletzen sich schwer.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH LSH_1000096604016

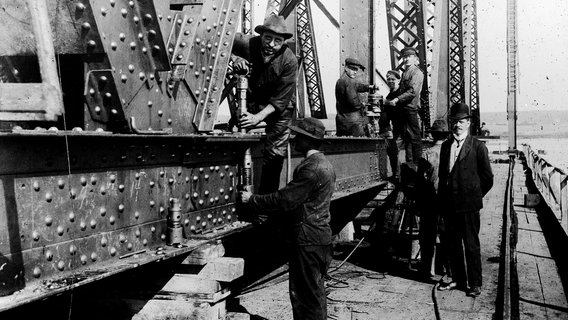

26 | 27 Die erst 1913 fertiggestellte Eisenbahnbrücke in Rendsburg ersetzt die alte Drehkonstruktion von 1895. Das Wahrzeichen der Stadt besteht aus fast 18.000 Tonnen Stahl, zusammengehalten von 3,2 Millionen Nieten. Der Bau kostet 13 Millionen Goldmark.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH LSH_Abt. 548.3 Nr. 3213(6)

27 | 27 156 Millionen Mark sind für den Bau des Nord-Ostsee-Kanals veranschlagt, davon fallen allein 80 für die Erd- und Baggerarbeiten an. Grundeigentümer werden mit zehn Millionen entschädigt. Die übrige Summe ist der Errichtung von Brücken, Schleusen, Hafen- und Kaianlagen sowie für Fähren vorbehalten.

© Landesarchiv Schleswig-Holstein LASH LSH_Abt. 548.3 Nr. 3213(1)

Nord-Ostsee-Kanal: Erst nur eine Vision, dann Technik-Meisterwerk

Baustelle Nord-Ostsee-Kanal: Das Leben der Arbeiter

Dossier: 125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal