Diekholzen: Schauplätze des Unglücks in der Pulverfabrik

Mädchen vom Reichsarbeitsdienst und Zwangsarbeiter kommen bei einer Verpuffung in der Munitionsanstalt Diekholzen am 25. Jul 1944 ums Leben. Der Opfer wird bis heute gedacht. Viele Gebäude sind noch erhalten.

Stand: 23.07.2024 | 09:50 Uhr | Hallo Niedersachsen

1 | 16 In dieser Halle 5 auf dem früheren Gelände der Heeres-Munitionsanstalt Diekholzen (MUNA) geschah am 25. Juli 1944 das folgenschwere Unglück. Bei einer Verpuffung starben 33 Menschen. Die genaue Ursache ist bis heute ungeklärt.

© NDR, Foto: Marc-Oliver Rehrmann

2 | 16 Auch weitere Hallen aus der NS-Zeit sind bis heute erhalten. Im flachen Teil der Gebäude kamen verschlossene Kisten mit Pulver an. Das Pulver wurde dann nebenan in Beuteln abgefüllt - von Reichsarbeitsdienst-Mädchen und Zwangsarbeitern.

© NDR, Foto: Marc-Oliver Rehrmann

3 | 16 Ortsheimatpfleger Adalbert Schroeter aus Diekholzen kennt das frühere MUNA-Gelände in der Nähe von Hildesheim genau. Er hat sich auch mit dem Schicksal der Verstorbenen und ihrer Familien befasst.

© NDR, Foto: Marc-Oliver Rehrmann

4 | 16 Am Tag nach dem Unglück hielten die Nationalsozialisten auf dem MUNA-Gelände eine Trauerfeier für die Angehörigen der Opfer ab. Die Särge wurden in die Heimatorte der Mädchen überführt.

© privat

5 | 16 Auch die 17-Jährige Marie Gerland aus Idensermoor-Haste in Niedersachsen kam ums Leben. Ihre Familie gab damals diese Traueranzeige auf.

© privat

6 | 16 Von den Mädchen, die am Unglückstag noch aus der Halle 5 hinauslaufen konnten, hatten viele schwere Verbrennungen. Die inzwischen umgebaute Halle dient heute als Lagerhaus.

© NDR, Foto: Marc-Oliver Rehrmann

7 | 16 Die Kirche St. Jakobus der Ältere in Diekholzen: Hier wurden nach dem Unglück die sechs getöteten Zwangsarbeiter bestattet. Die "Russengräber" gibt es bis heute.

© NDR, Foto: Marc-Oliver Rehrmann

8 | 16 Der heutige Gedenkort: Vorne sind die "Russengräber" zu sehen, an der Kirchenwand sind Steintafeln mit den Namen der deutschen Opfer angebracht.

© NDR, Foto: Marc-Oliver Rehrmann

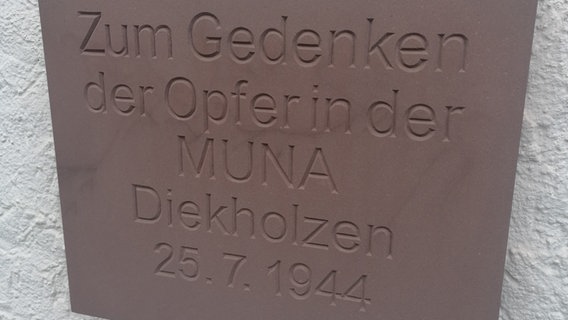

9 | 16 "Zum Gedenken der Opfer in der MUNA Diekholzen, 25.7.1944": Jahrzehntelang wurde nur an die getöteten Zwangsarbeiter erinnert.

© NDR, Foto: Marc-Oliver Rehrmann

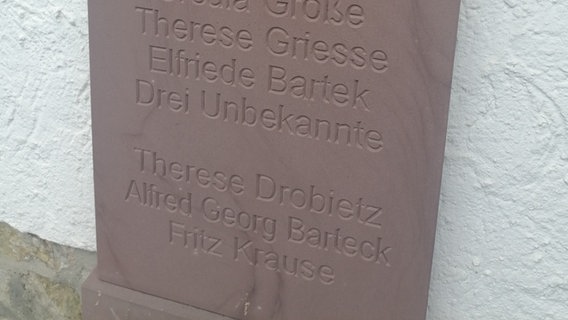

10 | 16 Auf Steinplatten sind einzeln die Namen der getöteten Zwangsarbeiter*innen aufgebracht. Sie lauten: Tatiana Gorbakawa, Anna Semenenko, Olga Baratschnikowa, Maria Motsdan Maria, Wassili Tatarenko und Iwan Saroka.

© NDR, Foto: Marc-Oliver Rehrmann

11 | 16 Erst seit 2013 wird auch an die 27 deutschen Opfer des MUNA-Unglücks erinnert. Ihre Namen sind auf den Tafeln zu lesen.

© NDR, Foto: Marc-Oliver Rehrmann

12 | 16 Von drei verstorbenen Mädchen ist der Name bis heute nicht bekannt. Auch drei Erwachsene kamen ums Leben: Hallenmeister Fritz Krause aus Bockenem, Feldwebel Alfred Georg Barteck aus Kurtwitz und Therese Drobietz aus Diekholzen.

© NDR, Foto: Marc-Oliver Rehrmann

13 | 16 Die zivile Angestellte Therese Drobietz ist das einzige Opfer, das aus Diekholzen stammt. Eine Woche nach dem Unglück starb sie infolge schwerer Verbrennungen. Sie hatte erst acht Wochen zuvor mit ihrem Mann Hans Hochzeit gefeiert.

© privat

14 | 16 Ortsheimatpfleger Adalbert Schroeter zeigt an der St. Jakobus-Kirche die frühere Grabstätte von Therese Drobietz. Das Grab ist nicht erhalten.

© NDR, Foto: Marc-Oliver Rehrmann

15 | 16 Erhalten sind noch etliche Gebäude auf dem früheren MUNA-Gelände - so wie die frühere "Wirtschaftsbaracke". Zeitweise waren in Diekholzen bis zu 450 Menschen für die Kriegsmaschinerie im Einsatz, darunter viele Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene.

© NDR, Foto: Marc-Oliver Rehrmann

16 | 16 Auch dieses Gebäude diente zur Zeit des Zweiten Weltkrieges der Herstellung von Kriegsmunition. Das Ende der Heeres-Munitionsanstalt kam erst, als am 7. April 1945 US-Panzer Diekholzen erreichten.

© NDR, Foto: Marc-Oliver Rehrmann

Diekholzen: Als es in der Munitionsanstalt plötzlich brannte