Brandt und Co: SPD made in Norddeutschland

Stand: 23.05.2013 | 11:05 Uhr | NDR Info

1 | 22 Mit ihnen fing alles an: Arbeiter wie Theodor Yorck unterstützen die Bildung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV). Yorck wird einer der führenden Vertreter der frühen Hamburger Arbeiterbewegung und Mitbegründer des ADAV. Er setzt sich besonders für die Gründung einer Krankenkasse ein.

2 | 22 Auch Jacob Audorf ist beim Gründungskongress des ADAV in Leipzig dabei. Er wird zum Bevollmächtigten des ADAV in Hamburg und macht sich als Dichter einen Namen der Arbeiterbewegung.

3 | 22 Der Hamburger Buchhändler August Geib gehört ebenfalls dem ADAV an, wechselt aber in das Lager der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Er gehört 1869 zur Leitung des Gründungskongresses und engagiert sich vor allem gewerkschaftlich. 1875 vereinigen sich der ADAV und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei.

4 | 22 Otto Stolten ist 1901 der erste Sozialdemokrat in der Hamburgischen Bürgerschaft - erst 1904 bekommt er Gesellschaft und es bildet sich eine Fraktion. Von 1919 bis 1925 ist Stolten Senator und zweiter Bürgermeister der Hansestadt. Die nach ihm benannte Bürgermeister-Stolten-Medaille ist eine der höchsten Bürgerehrungen der Stadt Hamburg.

© Creative Commons

5 | 22 Der Lehrer Rudolf Roß ist von 1920 bis 1928 Bürgerschaftspräsident in Hamburg. Der Gründer der Hamburger Vokshochschule wird 1930 der erste sozialdemokratische Bürgermeister Hamburgs.

© picture alliance

6 | 22 Sozialdemokraten auf dem Vormarsch: Als Deutschland 1918 den Ersten Weltkrieg verloren gibt, rufen die linken Parteien Friedrich Ebert zum Reichskanzler aus, 1919 wird er Reichspräsident. Geboren ist Ebert in Heidelberg, um 1900 lebt und wirkt er jedoch 14 Jahre lang in Bremen. 1894 wird Ebert dort SPD-Chef, 1913 übernimmt er den Bundesvorsitz.

© picture-alliance / akg-images

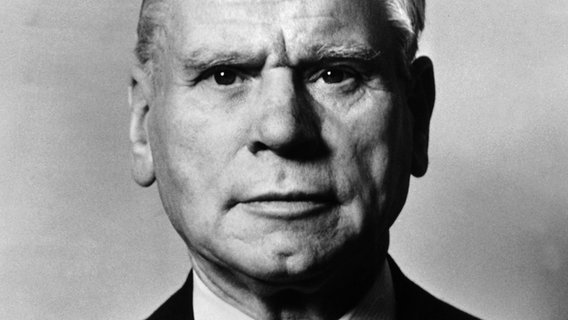

7 | 22 Nach ihm ist eine Straße benannt, eine Schule, eine Stiftung und eine Hafen-Barkasse: Max Brauer. Als Erster Bürgermeister führt der SPD-Politiker Hamburg durch die schwierigen Nachkriegsjahre und dann noch einmal von 1957 bis 1961. Als Sprecher der Bewegung "Kampf gegen den Atomtod" engagiert Brauer sich gegen eine atomare Bewaffnung der Bundeswehr.

© picture alliance / dpa

8 | 22 Paula Karpinski wird 1946 von Max Brauer als erste Frau in ein deutsches Landeskabinett berufen. Dort leitet sie als Senatorin die Jugendbehörde. Bereits als 14-Jährige hatte sie sich der sozialistischen Arbeiterjugend ageschlossen. Im März 2013 wird der Vorplatz der Jugendherberge auf dem Stintfang bei den Landungsbrücken nach ihr benannt.

Foto: Stefan Hesse

9 | 22 Auch Irma Keilhack (ganz rechts im Bild) ist schon in ihrer Jugend politisch aktiv. Zeitweise ist sie Vorsitzende der Jungsozialisten in Hamburg-Hammerbrook. Nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligt sie sich am Wiederaufbau der Hamburger SPD, später gehört sie dem Bundesvorstand der Partei an.

10 | 22 Der Braunschweiger Otto Grotewohl (r., mit DDR-Staatspräsident Wilhelm Pieck) wird 1925 als SPD-Abgeordneter in den Reichstag gewählt. Während der NS-Zeit kommt Grotewohl mehrfach in Haft. Nach dem Krieg ist er in Ostberlin bei der Neugründung der SPD dabei - und bei der Vereinigung von KPD und SPD zur SED. 1949 wird Otto Grotewohl Ministerpräsident der DDR.

© picture-alliance/akg-images

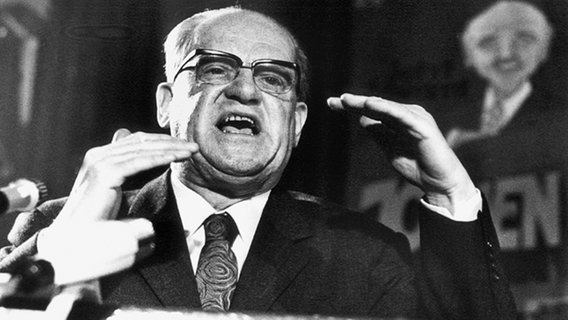

11 | 22 Der Dresdner Kommunist Herbert Wehner kommt nach der NS-Zeit, die er größtenteils im Exil verbringt, 1946 nach Hamburg und wird hier zu einem der führenden Mitglieder der SPD. Er agiert eher aus dem Hintergrund und dennoch schafft es Wehner zum Minister für gesamtdeutsche Fragen und zum Chef der SPD-Bundestagsfraktion - 14 Jahre lang.

© dpa - Report, Foto: Wulf Pfeiffer

12 | 22 Willy Brandt wächst in Lübeck als Herbert Ernst Karl Frahm auf. Aus Angst vor Nazi-Verfolgung nimmt er in den 30er-Jahren einen neuen Namen an. Den Krieg verbringt Brandt im Exil. Als er nach Deutschland zurückkehrt, wechselt Brandt von der radikaleren SAPD zur SPD - und wird 1969 deren erster Bundeskanzler. 1971 erhält er für seine Ostpolitik den Friedensnobelpreis.

© picture-alliance/dpa

13 | 22 Die Hamburger Politgröße Helmut Schmidt erlangt 1962 während der Sturmflut bundesweit große Popularität als souveräner Krisenmanager. 1967 übernimmt Schmidt den Vorsitz der SPD-Bundestagsfraktion, wird später Minister und 1974 Bundeskanzler. Nachdem die SPD-FDP-Koalition 1982 zerbricht, wird Schmidt Mitherausgeber der "Zeit".

© picture alliance / dpa, Foto: Christian Charisius

14 | 22 Hans Apel (l.) zählt in den 70er-Jahren zu den profiliertesten Köpfen des konservativen Flügels der SPD. Er wirkt als Bundesfinanzminister, 1978 wechselt er an die Spitze des Verteidigungsministeriums. Sein folgender innerparteilicher Abstieg Anfang der 80er-Jahre hängt eng mit seiner Verteidigung des Nachrüstungsbeschlusses der NATO zusammen.

© dpa, Foto: Martin Athenstädt

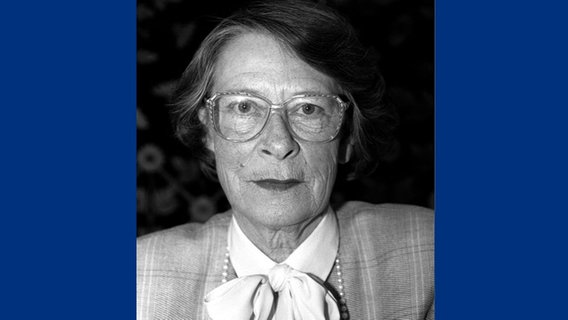

15 | 22 Helga Elstner tritt 1955 der SPD bei und beginnt einige Jahre später ihre politische Karriere im Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit. 1976 wechselt sie in die Hamburger Politik und übernimmt die Leitung der Gesundheitsbehörde. 1978 wird sie als erste Frau zweite Bürgermeisterin der Hansestadt, 1987 folgt die Wahl zur Bürgerschaftspräsidentin.

16 | 22 Egon Bahr, der "Architekt der Ostverträge" und spätere Minister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, stammt zwar aus Thüringen, fühlt sich aber auch im Norden daheim, wo er zehn Jahre lang das Hamburger Institut für Friedensforschung leitet. Von 1972 bis 1990 ist Bahr Mitglied des Deutschen Bundestages.

© dpa, Foto: Ulrich Perrey

17 | 22 Aus einem Bremer Arbeiterstadtteil kommend, tritt Hans Koschnick 1950 in die SPD ein. 1971 wird er im Alter von 38 Jahren Bremer Bürgermeister. Als EU-Beauftragter auf dem Balkan macht sich Koschnick in den 90er-Jahren auch international einen Namen. Zwischen 1991 und 1994 ist er außerdem Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.

© dpa / picture-alliance

18 | 22 Björn Engholm ist von 1988 bis 1993 Ministerpräsident in Schleswig-Holstein und von 1991 bis 1993 Bundesvorsitzender der SPD. Dann tritt der designierte Kanzlerkandidat wegen neuer Erkenntnisse in der Barschel-Affäre zurück. Er hatte sich vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss als unwissend dargestellt und einen Meineid geleistet.

© Bundesarchiv, Foto: Wegmann, Ludwig

19 | 22 Seine Nachfolgerin Heide Simonis ist die erste Frau an der Spitze eines Bundeslandes, sie regiert Schleswig-Holstein bis 2005. Als ihr dann nach der Landtagswahl ein unbekannter Abgeordneter die Gefolgschaft verweigert und sie in vier Wahlgängen nicht erneut zur Ministerpräsidentin gewählt wird, beendet Simonis frustriert ihre politische Karriere.

© picture-alliance / dpa, Foto: Stefan Hesse

20 | 22 Gerhard Schröder zieht mit 18 Jahren nach Göttingen, wo er 1963 der SPD beitritt. 1990 wird er Ministerpräsident in Hannover und 1998 Bundeskanzler. Schröder gibt sich mal hemdsärmelig, wie hier vor seinem Haus in Hannover, mal tritt er im teuren Maßanzug auf. Für viele in der SPD ist er der "Genosse der Bosse" - sie verübeln ihm bis heute die Reformen der "Agenda 2010".

© picture alliance, Foto: Wolfgang Weihs

21 | 22 Der in Wittenburg geborene Harald Ringstorff gehört 1989 zu den Gründern der Sozialdemokratischen Partei der DDR. Von 1990 bis 2003 ist er Landesvorsitzender der SPD in Mecklenburg-Vorpommern, von 1998 bis 2008 ist er Ministerpräsident des Landes.

© dpa, Foto: Jens Büttner

22 | 22 Den Bundesparteivorsitz übernimmt 2009 wieder ein Norddeutscher: Der Niedersachse Sigmar Gabriel tritt schon als Schüler der SPD bei und beginnt seine politische Karriere im Kreistag seiner Heimatstadt Goslar. Seit Ende 2013 ist er Minister für Wirtschaft und Energie in der Großen Koalition

© NDR, Foto: Wolfgang Borrs