Steinway & Sons: Meister der Flügel und Klaviere

Stand: 20.01.2022 | 12:15 Uhr | Hallo Niedersachsen

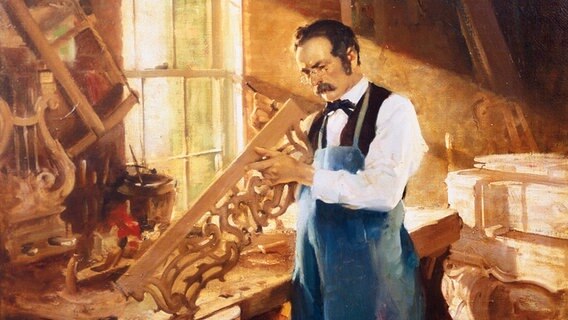

1 | 25 Der Herr der Flügel: Heinrich Engelhard Steinweg, Instrumentenbauer aus Seesen. 1850 nimmt er das Schiff von Hamburg nach Amerika. Als Henry Steinway revolutioniert er dort gemeinsam mit seinen Söhnen den Klavierbau.

© Steinway & Sons

2 | 25 Zuvor lebt er lange Zeit mit seiner Familie in Seesen, einer kleinen Stadt im Harz.

© Städtisches Museum Seesen / Stadtarchiv Seesen / Trackert

3 | 25 Steinwegs Seesener Wohnhaus: Viel Geld bringt seine Arbeit der stetig wachsenden Familie anfangs nicht ein. Um in wirtschaftlich unruhigen Zeiten über die Runden zu kommen, vermieten die Steinwegs einige der Zimmer.

© Städtisches Museum Seesen / Stadtarchiv Seesen

4 | 25 Da der talentierte Tischler zunächst keine Erlaubnis für den Instrumentenbau besitzt, soll er 1836 in der Waschküche seines Wohnhauses heimlich an seinem ersten Flügel getüftelt haben.

© Steinway & Sons

5 | 25 Heute erinnert nur noch eine Tafel daran, wo sich einst die Werkstatt des weltbekannten Klavierbauers befunden hat.

© Dirk Stroschein, Foto: Dirk Stroschein

6 | 25 Mit dieser Anzeige wirbt Steinweg für seinen ersten selbstgebauten Flügel: "Dem hochzuverehrenden Publico hiesiger Umgegend beehre ich mich hierdurch gehorsamst anzuzeigen, daß ich Pianofortes so wie auch Flügel nach den neuesten Wiener Facons für sehr billige Preise verfertige; auch besitze ich ein fertiges, geschmackvoll gearbeitetes Pianoforte, und wird für die Güte desselben auf ein Jahr eingestanden."

© Dirk Stroschein, Foto: Dirk Stroschein

7 | 25 Selbst aufgeschrieben hat Heinrich Engelhardt Steinweg die Zeitungsannonce und auch viele weitere Briefe vermutlich nicht. Der Überlieferung nach war er Analphabet. Als Beleg dafür dienen Verträge wie dieser, die er mit drei Kreuzen an Stelle einer Unterschrift unterzeichnet hat.

© Städtisches Museum Seesen / Stadtarchiv Seesen

8 | 25 Mit den Jahren macht sich Steinweg als Instrumentenbauer in Seesen einen Namen.

© Städtisches Museum Seesen / Stadtarchiv Seesen

9 | 25 Doch die Zeiten sind unruhig. Der ehrgeizige Steinweg sieht für sich und seine Familie in Europa (vorerst) keine Perspektive. Mit seiner Frau Juliane und den Kindern macht er sich auf den Weg in die USA. Sein bis heute gern zitiertes Ziel: "To build the best piano possible" - den bestmöglichen Flügel zu bauen.

© Steinway & Sons

10 | 25 Nur Steinwegs ältester Sohn, Christian Friedrich Theodor, bleibt in Deutschland zurück und kümmert sich um die Geschäfte. Erst nach dem Tod zweier Brüder geht er 1865 in die USA - und macht sich einen Namen als Erfinder.

© Steinway & Sons

11 | 25 Ständig arbeiten die Steinways daran, Technik und Klang ihrer Instrumente zu verbessern. Mehr als 140 Patente entwickeln die Mitarbeiter im Laufe der Zeit. Hier Drucke von Zeichnungen mit den Original-Patenten in der Hamburger Steinway-Produktion.

© NDR.de, Foto: Kristina Festring-Hashem Zadeh, NDR.de

12 | 25 Ein historisches Bild aus der Steinway-Produktion - das Patent des sogenannten Rimbiegens wird bis heute angewendet.

© Steinway & Sons

13 | 25 Dabei wird das Holz für den Flügel-Korpus, Rim genannt, in Form gebracht. Für die unterschiedlich großen Flügel stehen verschiedene Rimbiege-Maschinen zur Verfügung, in welche die Mitarbeiter aufeinander geleimte Holzplatten einspannen.

© Steinway & Sons

14 | 25 Sorgfalt ist Gebot: Präzise sägen die Mitarbeiter ein gebogenes Stück Holz zurecht.

© Steinway & Sons

15 | 25 Steinwegs Sohn Wilhelm beziehungsweise William Steinway gilt als Marketing-Genie der Familie. Der Seesener Autor Dirk Stroschein hat ihm ein Buch gewidmet. Als Steinway & Sons in Amerika Fuß gefasst haben, ist es William, der die Pianos mit ausgefeilten Werbe-Aktionen im ganzen Land bekannt macht. Auf seine Initiative hin versorgt Steinway aufstrebende Pianisten mit den klangvollen Flügeln.

© Steinway & Sons

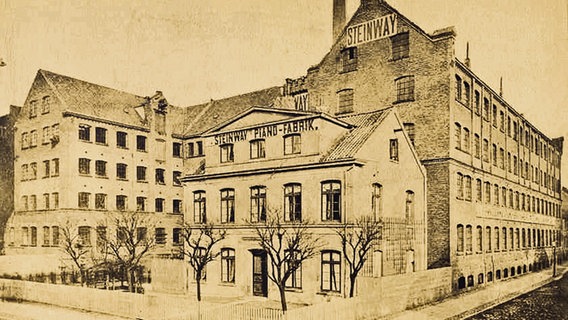

16 | 25 1880 kehrt Steinway zurück in den Norden. In der Schanzenstraße in Hamburg gründet das Unternehmen nach der New Yorker Produktionsstätte nun die erste deutsche Steinway-Fabrik.

© Steinway & Sons

17 | 25 Per Zeitungsanzeige wirbt das Unternehmen für seine exklusiven Instrumente. Neben der Produktion in New York und einem Verkaufsgeschäft in London ist Hamburg lange Zeit der einzige Ort, an dem die Flügel vertrieben werden. Bis heute bleibt es neben New York die einzige Herstellungsstätte.

© Steinway & Sons

18 | 25 Viel zu tun gibt es um die Jahrhundertwende für die Mitarbeiter im Kontor in der Schanzenstraße. Aus ganz Europa gehen Bestellungen für die präzise gebauten Flügel mit dem unverwechselbaren Klang ein.

© Steinway & Sons

19 | 25 Anfangs ist das Unternehmen noch eng mit Amerika verzahnt. Zunächst bauen die Mitarbeiter hier vor allem Teile zusammen, die aus New York stammen. Mit der Zeit erweist es sich für Steinway als wirtschaftlicher, die Materialien vor Ort einzukaufen. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges gilt die Hamburger Steinway-Produktion als unabhängig.

© Steinway & Sons

20 | 25 Bei den vielen Aufträgen wird es dem Unternehmen in der Schanze zu eng. 1923 zieht die Produktion an den Rondenbarg in Bahrenfeld um.

© Steinway & Sons

21 | 25 In großen Hallen lagert das Holz für den Piano-Bau. Während des Zweiten Weltkriegs ruht der Klavierbau bei Steinway. Statt edler Instrumente fertigen die Mitarbeiter Gewehrkolben für Soldaten.

© Steinway & Sons

22 | 25 In Bahrenfeld baut das Unternehmen bis heute seine Flügel. Etwa 500 Mitarbeiter sind in Hamburg beschäftigt. Neben den Produktionsstätten in der Hansestadt sowie in New York hat Steinway Niederlassungen in London, Berlin, Tokio und Shanghai.

© Steinway & Sons

23 | 25 Flügeltransport anno dazumal: In große Holzkisten verpackt, machen sich Steinway-Flügel und -Klaviere von Hamburg aus auf den Weg. Steinway hat den Absatzmarkt für seine Instrumente geografisch aufgeteilt: Die New Yorker Produktion versorgt vor allem Nord- und Südamerika, Hamburg den Rest der Welt.

© Steinway & Sons

24 | 25 Anfangs sind die Holzkisten mit den Pianos noch mit überschaubaren Pferdestärken unterwegs.

© Steinway & Sons

25 | 25 Nach Erfindung des Automobils geht auch der Transport mit mehr PS vonstatten. Seit 1853 haben die Produktionsstätten in New York und Hamburg weltweit mehr als 615.000 Instrumente verkauft.

© Steinway & Sons

Henry E. Steinway: Der Piano-Pionier kommt aus dem Harz