Zirkus, Oper, Bruchbude: Die Geschichte der Schiller-Oper

Um 1890 turnen Elefanten und Artisten durch die Manege, dann wird aus dem Gebäude die Schiller-Oper. Heute ist von der einstigen Hamburger Attraktion nicht mehr viel übrig - nur noch das Stahlskelett.

Stand: 07.03.2024 | 10:30 Uhr | NDR 90,3

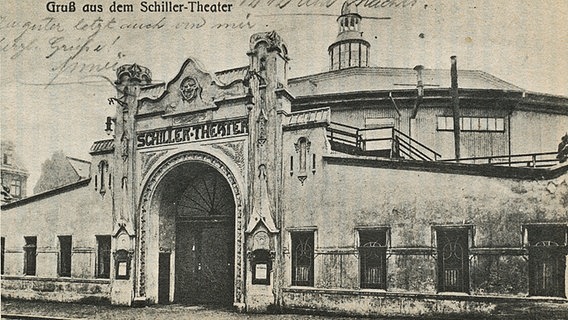

1 | 26 So kennen viele Hamburger die Schiller-Oper noch: Das Gebäude steht seit mehr als 120 Jahren, dahinter steht ein tragisches Auf und Ab.

© NDR.de, Foto: Oliver Diedrich

2 | 26 Mittlerweile sind die Anbauten abgerissen, seit Sommer 2021 existiert nur noch ein Stahlgerippe.

© picture alliance/dpa, Foto: Christian Charisius

3 | 26 Die Geschichte des Gebäudes reicht weit zurück. 1889 beantragt Paul Busch bei der Stadt Altona die Erlaubnis zur Errichtung eines "Circus mit Stallgebäuden und Restauration". Ihm schwebt ein zwölfeckiger Bau aus Stahl und Wellblech vor.

© Hein, Lehmann & Co / Sammlung Anke Rees

4 | 26 Das Hauptgebäude misst 30Meter im Durchmesser. Es soll 3.000 Zuschauern Platz bieten. Das Gerüst baut die Firma Hein Lehmann. Sie ist auch für die Wellblechverkleidung der Wände zuständig. 1891 feiert der Zirkus Busch in Altona Eröffnung.

© Hein, Lehmann & Co / Sammlung Anke Rees

5 | 26 Direktor Paul Busch ist ein erfolgreicher Unternehmer. Er hat auch in Berlin ein festes Zirkusgebäude. Für seine Shows werben bunte Plakate.

© Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

6 | 26 Die Aushänge stellt damals der bekannte Hamburger Lithograf Adolph Friedländer her. Seine Druckerei befindet sich in der Nachbarschaft des Zirkus.

© Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

7 | 26 Ob die phantastischen "Wasser-Pantomimen" des Zirkus-Busch auch in Altona liefen, ist ungewiss. Hartnäckig hält sich jedoch der Bericht, dass damals 120 Eisbären über eine Rutsche ins Zirkusrund rodelten.

© Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

8 | 26 Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts geht auch die Zirkusgeschichte des Gebäudes zu Ende. 1899 gibt Busch den Standort in Altona auf. Er siedelt in den von ihm aufgekauften Bau des Konkurrenz-Betriebes Renz in Hamburg um. Sein alter Zirkus wird 1905 zum Schiller-Theater umgebaut.

© Privatbesitz

9 | 26 Die bisherige Manege wird jetzt auch als Zuschauerraum genutzt.

© Privatbesitz

10 | 26 Den Namen erhält das Theater in Anlehnung an Friedrich Schiller. Dessen Stück "Wilhelm Tell" läuft 1905 zur Eröffnung.

© Privatbesitz

11 | 26 Regelmäßig erscheint die Zeitschrift "Die Volksbühne", in der die Theaterleitung damals über das Geschehen auf und hinter der Bühne informiert.

© Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

12 | 26 Geboten werden neben klassischen Theaterstücken auch volkstümliche Programme in niederdeutscher Sprache, Liederabende - und handfeste Auftritte. 1909 wird dem Publikum zum Beispiel ein "Internationaler Ringkampf" angekündigt.

© Bildarchiv Hamburg 1860 bis 1955

13 | 26 Das Ensemble von 1913: In diesem Jahr elektrisiert das skandalträchtige Stück "Die Schiffbrüchigen" von Eugène Brieux das Publikum. Es handelt von der Syphilis. In Altona wird die Aufführung von der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten gesponsert.

© Privatbesitz

14 | 26 Im Ersten Weltkrieg geht das Theater pleite. 1918 gibt es einen Neustart. Der neue Leiter Hans Pichler lässt das abgewirtschaftete Haus renovieren. Hier ist der Kassenbereich um 1920 zu sehen. Doch auch Pichler geht 1921 das Geld aus

© Privatbesitz

15 | 26 Das Theater liegt in einer ärmlichen Gegend. Viel Geld haben die Menschen nicht für Kultur übrig. Kinder dürfen kostenlos in die Vorstellungen. Sie machen stets einen großen Teil der Besucher aus. Oft wirken Nachbarskinder auch selbst auf der Bühne mit.

© Privatbesitz

16 | 26 Auch im weiteren Verlauf der 1920er-Jahre hat das Schiller-Theater schwer zu kämpfen. Hier ist das angeschlossene Restaurant zu sehen. 1930 lässt die Baupolizei den Betrieb schließen.

© Privatbesitz

17 | 26 1932 erfolgt der Umbau zur Schiller-Oper.

Foto: Gebrüder Dransfeld

18 | 26 Auch der Zuschauerraum und die Bühne werden umgestaltet. Es gibt nach dem Umbau 1.250 Klappsitze und 100 Stehplätze.

Foto: Gebrüder Dransfeld

19 | 26 Die Foyerräume erstrahlen nach dem Umbau ebenfalls in neuem Glanz. Am 4. September 1932 wird Eröffnung des Opernhauses gefeiert. Intendant Hanns Walther Sattler erklärt, er wolle das Haus in der Tradition eines Volkstheaters pflegen.

Foto: Gebrüder Dransfeld

20 | 26 Auf den Eintrittskarten bleibt der alte Name Schiller-Theater zunächst noch erhalten. Gunhild Ohl-Hinz vom St. Pauli-Archiv zeigt ein Original-Ticket von 1933.

© NDR.de, Foto: Oliver Diedrich

21 | 26 Der Sozialdemokrat Sattler stemmt sich lange gegen die "Nazifizierung" des Betriebes. Doch die Nationalsozialisten drücken mehr und mehr ihr Programm und ihre Leute in die Schiller-Oper. Sattler setzt auf unpolitische Stücke, doch die Besucherzahlen gehen zurück.

© Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

22 | 26 1939 kommt das Aus. Dabei beginnt das Jahr mit der Aufführung von Franz Léhars Operette "Giuditta" noch recht vergnüglich. Der Komponist dirigiert bei der Premiere sogar selbst. Doch im August ist Feierabend für die Schiller-Oper - angeblich wegen mangelnder Luftschutz-Vorkehrungen.

© Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

23 | 26 Den Krieg übersteht die Schiller-Oper mit lediglich leichten Schäden. In den nächsten Jahrzehnten wird der Aufführungsraum praktisch nicht mehr genutzt und verfällt.

© St. Pauli-Archiv

24 | 26 Auch draußen sieht es nicht viel besser aus. Die Nebengebäude sind marode und verfallen immer weiter.

© NDR, Foto: Jochen Lambernd

25 | 26 2021 werden diese Anbauten abgerissen, es besteht Einsturzgefahr.

© picture alliance/dpa, Foto: Daniel Reinhardt

26 | 26 Übrig bleibt das außergewöhnliche Stahlskelett. Ob es erhalten werden kann, ist Gegenstand laufender Gespräche zwischen Stadt und Eigentümerin.

© picture alliance / ABB

Schiller-Oper, 1. Akt: Wo in Altona der Eisbär steppte

Schmieristen und Syphilis: Schiller-Oper, 2. Akt

Verfall trotz Denkmalschutz: Schiller-Oper, 3. Akt