Geschichte der Hamburger Müllentsorgung

Sendedatum: 15.06.2013 | 19:30 Uhr | Hamburg Journal

1 | 20 Sträflingsarbeit: Mit Handkarren müssen Gefangene Anfang des 17. Jahrhunderts in Hamburg die stinkenden Hinterlassenschaften der Städter aufs Land schaffen. Genannt werden die Gefährte "Schot'sche Karren" - der Chef der Müllbrigade, Michael Schot, ist ein entlassener Sträfling.

© Staatsarchiv Hamburg

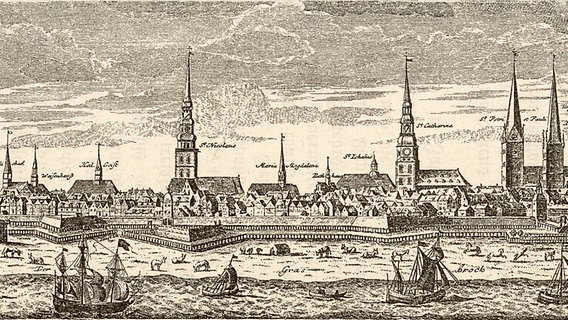

2 | 20 Immer wieder beschließt die Stadt "Gassenkummerordnungen" - die erste bereits 1480. Doch Hamburg liegt im Vergleich der nordeuropäischen Handelsstädte in puncto Sauberkeit auch im 17. Jahrhundert immer noch zurück.

© picture alliance/Mary Evans Picture Library

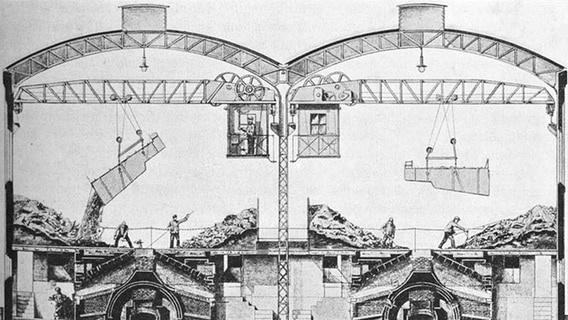

3 | 20 Eine Katastrophe bedeutet für Hamburg einen Neuanfang: der große Brand von 1842. Nachdem weite Teile der Stadt in Schutt und Asche liegen, können sich Stadtplaner austoben. Der Senat vergibt den Auftrag zum Bau eines Abwasser-Systems an den Engländer William Lindley.

© picture-alliance / akg-images

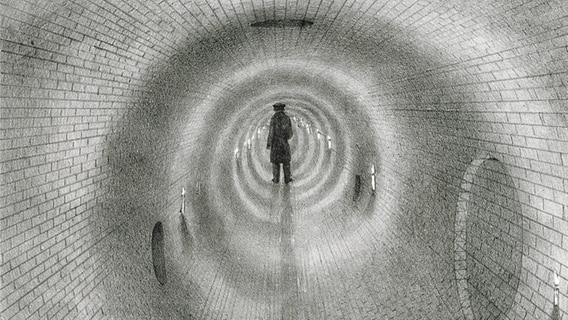

4 | 20 Der Bau geht rasch voran. Bereits im Jahr 1848 sind 48 Kilometer Siel fertiggestellt. 1913 umfasst das Hamburger Kanalsystem 555 Kilometer.

© Staatsarchiv Hamburg

5 | 20 Die unterirdischen Bauten haben enorme Ausmaße. Dass ein Mann aufrecht darin stehen kann, ist nichts besonderes.

© Staatsarchiv Hamburg

6 | 20 In manchen der Röhren können sogar Boote fahren. Die Tour durch die Hamburger Unterwelt ist bei Ingenieuren aus aller Welt begehrt. 1895 lässt sich sogar Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen durch die Kanalisation kutschieren.

© Staatsarchiv Hamburg

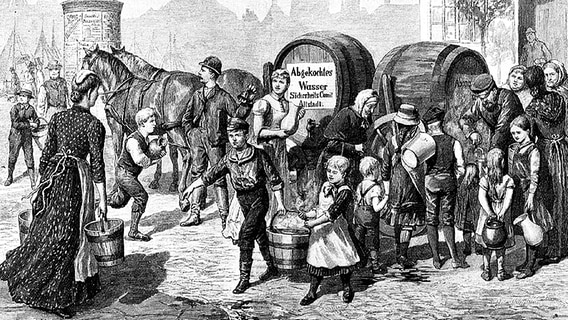

7 | 20 Das Fäkalienproblem ist Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend gelöst. Doch nun kämpft Hamburg mehr und mehr mit "Wohlstandsmüll" - die Bauern wollen die Abfälle auch nicht mehr auf ihre Felder karren, denn sie enthalten kaum noch Dünger. Das Problem spitzt sich 1892 während einer Cholera-Epidemie zu.

© Stadtreinigung Hamburg

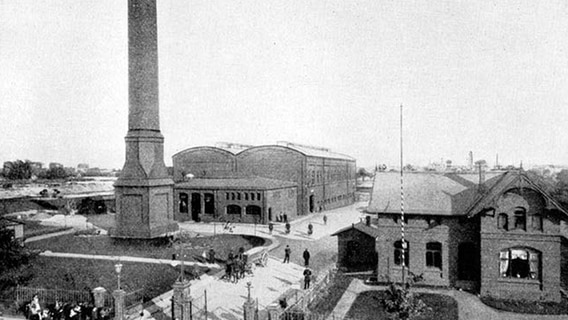

8 | 20 Hamburg lernt vom Beispiel Londons - eine Müllverbrennungsanlage soll her. Noch Ende 1892 wird der Bau der Verbrennungsanstalt in Auftrag gegeben. Dort soll der Müll von 330.000 Einwohnern der Stadtteile St. Pauli, St. Georg, Neu- und Altstadt sowie dem Freihafen entsorgt werden.

© Stadtreinigung Hamburg

9 | 20 Am 1. Januar 1896 eröffnet am Bullerdeich die erste Müllverbrennungsanlage auf dem europäischen Festland. Kosten: rund eine halbe Million Reichsmark. Die bei der Verbrennung zurückbleibende Schlacke wird für den Straßenbau verwendet. Freiwerdende Energie dient zur Stromversorgung der Anlage.

© Stadtreinigung Hamburg

10 | 20 In solchen Wagen wird der Müll der Hamburger in die Verbrennungsanlage gebracht. Abfälle aus dem Hafen können per Schute direkt auf das Gelände geschafft werden, denn die MVA hat einen direkten Zugang zum Bille-Fluss.

© Stadtreinigung Hamburg

11 | 20 Die Männer von der Müllabfuhr.

© Staatsarchiv Hamburg

12 | 20 Bevor der Müll in der MVA oder auf der Deponie landet, sieht es am Straßenrand übel aus. In "Pütt un Pann'n" - in Eimern, Töpfen, Pfannen und ähnlichen Behältnissen - wartet der Abfall auf die Abfuhr. Tiere, der Wind und "Naturforscher" sorgen oft dafür, dass sich der Unrat schneller wieder verteilt als er gesammelt war.

© Staatsarchiv Hamburg

13 | 20 1925 startet in Hamburg ein Versuch: die "staubfreie Systemmüllabfuhr". Die "Interessengemeinschaft Hamburger Fuhrunternehmer GmbH" schafft zunächst fünf Spezialwagen und gut 6.000 geschlossene Mülltonnen an. Das System wird in den Stadtteilen Harvestehude und Rotherbaum getestet.

© Staatsarchiv Hamburg

14 | 20 Die Müllabfuhrwagen vom Typ "Elite" haben ein Fassungsvermögen von rund sechs Kubikmetern. Ein ausgeklügeltes System sorgt dafür, dass beim Entleeren der Eimer in die Schüttöffnungen kein Staub austreten kann.

© Staatsarchiv Hamburg

15 | 20 Die Mülltonnen werden ein bis zwei Mal die Woche entleert. Damals müssen die Hausbewohner noch selbst dafür sorgen, dass die Behälter an die Abfallwagen gebracht werden.

© Staatsarchiv Hamburg

16 | 20 Auch in den 1960er-Jahren beschäftigt das Abfallthema noch die Bürger. Um das Problem überquellender Mülltonnen zu lösen, sollen sie nun 1,50 DM teure Papiersäcke von der Stadt kaufen und Restmüll in diesen entsorgen.

© picture alliance, Foto: Lothar Heidtmann

17 | 20 "Los - steck's mir rein!" Seit einigen Jahren macht die Hamburger Stadtreinigung mit frechen Sprüchen an öffentlichen Mülleimern auf sich aufmerksam.

© dpa - Report, Foto: Angelika Warmuth

18 | 20 Noch eine gelungene Reklame-Aktion - Tonne als Fotoapparat: Die Stadtreinigung lässt einen Müllcontainer zur Lochkamera umbauen, die auf den Routen der Müllwerker überall in Hamburg Fotos schießt. Für die Idee und die entstandenen Bilder erhält die Stadtreinigung den Silbernen Löwen beim Festival der Werbebranche in Cannes.

© dpa-Bildfunk, Foto: Mirko Derpmann

19 | 20 Nach Hamburg kommen nicht nur Touristen aus aller Welt - auch der Nachschub für die Müllverbrennungsanlagen der Stadt kommt mitunter von weit her. Weil Neapel seit einigen Jahren wegen fehlender Entsorgungsmöglichkeiten im Müll versinkt, schickt die italienische Stadt Tausende Tonnen Abfall an die Elbe.

© dpa, Foto: Sebastian Widmann

20 | 20 Hamburg feiert sich im Jahr 2011 als "europäische Umwelthauptstadt". Doch die Elbmetropole hat immer noch ein Abfallproblem: vergleichsweises hohes Müllaufkommen pro Kopf, viel Restmüll und eine der geringsten Recycling-Raten unter den deutschen Großstädten.

© dpa, Foto: Frank Rumpenhorst

Hamburg: Die Stadt, der Müll und der Schiet