Einer für alle, alle für einen? Projekte und das Scheitern des RGW

Stand: 25.06.2021 | 09:27 Uhr | Nordmagazin

1 | 16 Als sozialistisches Pendant zum Marshallplan und der OEEC wird 1949 der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) gegründet. 1950 tritt auch die DDR dem Ost-Wirtschaftsbündnis bei. In Moskau wird 1967 gemeinsam von mehreren Bruderländern das 30-geschossige RGW-Gebäude errichtet. Heute beherbergt das Haus am Kutusovski-Prospekt die Moskauer Stadtverwaltung.

© picture alliance/dpa/RIA Nowosti, Foto: Ivan Denisenko

2 | 16 Ziel der sogenannten Sozialistischen Ökonomischen Integration: Die RGW-Länder sollen sich auf die Herstellung bestimmter Produkte spazialisieren und mit ihnen den Gesamtbedarf des "Ostblocks" decken. So entwickelt sich die Volkswerft Stralsund ab 1954 zu einem der größten Export-Betriebe der DDR. Vor allem für die Sowjetunion wurden hier Fischerei-Schiffe produziert. Das sozialistische Vorhaben gelingt allerdings nur bei wenigen Produkten - und der Zusammenbruch des eisernen Vorhangs stellt schließlich auch einige der einstigen Erfolge vors Aus.

© picture alliance / ZB, Foto: Stefan Sauer

3 | 16 Am Ausrüstungkai der Volkswerft GmbH Stralsund etwa liegen im Jahr 1991 vier Fabriktrawler vom Typ Atlantik 488 für die Sowjetunion fest vertäut. Im Zusammenhang mit Problemen der Zahlungsfähigkeit der sowjetischen Partner wurde ein Fertigungsstopp für die an Russland zu liefernden Schiffe beschlossen. Die auch als Atlantik-Fabriktrawler bezeichnete Baureihe war die letzte Serie von Fischerei-Schiffen, die noch zu DDR-Zeiten auf Kiel gelegt wurde.

© picture alliance / ZB, Foto: Stefan Sauer

4 | 16 Im Zuge des Exportes von DDR ZT-Traktoren, die ab Mitte der 60er-Jahre gebaut werden, werden auch die dazu passenden Kippanhänger in die RGW-Partnerländer verschickt. Dank seiner einzigartigen Robustheit ist der Anhänger selbst heute noch auf Feldern anzutreffen.

© Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau

5 | 16 Das DDR-Stammwerk in Werdau hat damals sogar ein eigenes Betriebsgleis für den Transport der Anhänger. Heute werden sie in der Feldberger Seenlandschaft hergestellt und modernisiert.

© Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau

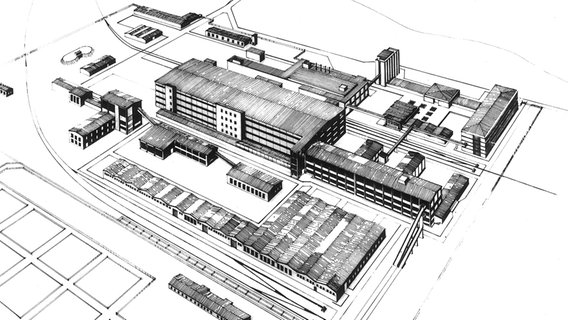

6 | 16 Zu den RGW-Kooperationen gehören auch Bauprojekte. Ab 1962 ist der VEB Industrieprojektierung Rostock für die Planung und den Bau eines Schlacht- und Verarbeitungsbetriebs in Ulan Bator, der Hauptstadt der Mongolei, verantwortlich.

© Inros-Lackner Rostock

7 | 16 Die nur fünf frostfreien Monate von Mai bis September sind allerdings zu kurz für eine wirtschaftliche Bautätigkeit in der Mongolei und erfordern damals neue bautechnische Lösungen, die schließlich auch für weitere Bauprojekte genutzt werden können.

© Inros-Lackner Rostock

8 | 16 Im Rahmen der Spezialisierungs-Idee des RGW werden die Mitgliedsstaaten ab Anfang der 50er-Jahre von Ungarn aus mit Bussen aus den Ikarus-Werken versorgt.

© Rostocker Nahverkehrsfreunde

9 | 16 In fast allen sozialistischen Ländern kommen zu RGW-Zeiten die mittlerweile legendären Tatra-Straßenbahnen aus der ČSSR zum Einsatz. In Leipzig verkehrt am 14. Februar 1969 erstmals eine Tatra-Straßenbahn im Liniendienst - in Rostock allerdings erst 1990, als das Ende des RGW schon in Sicht ist.

© Rostocker Nahverkehrsfreunde

10 | 16 Dafür sind die Tatra-Bahnen in Rostock noch bis zum 24. April 2015 im Einsatz, bis sie dann feierlich außer Dienst gestellt werden.

© Rostocker Nahverkehrsfreunde

11 | 16 Im November 1975 erfolgt die Unterzeichnung und Gründung der Gemeinsamen Organisation "Petrobaltic", ein Joint-Venture-Unternehmen der UdSSR, der VR Polen und der DDR mit Sitz in Danzig. Ziel der Arbeiten ist die Suche nach Erdöl und Erdgas in den Ostsee-Schelfbereichen der Teilnehmerländer. Zwischen 1976 und 1990 werden umfangreiche ingenieurgeologische und bohrtechnische Untersuchungen in der Ostsee vorgenommen.

© Detlef Schwahn

12 | 16 1980 kommt es zum ersten nutzbaren Erdöl-Fund über die Bohrplattform "Petrobaltic". Das Erdölbegleitgas wird dabei über eine Entlastungsleitung abgefackelt.

© Detlef Schwahn

13 | 16 Feierliche Teilinbetriebnahme des Teppichwerkes in Malchow am 20. August 1980: Das Werk ist zu DDR-Zeiten mit 4,7 Millionen produzierten Quadratmetern der größte Teppichbetrieb Europas.

© Inselstadt Malchow / Bernd Lasdin

14 | 16 80 Prozent der Teppich-Produkte werden damals in die Sowjetunion exportiert - daher hat auch das Teppichwerk in Malchow nach der Währungsunion 1990 mit dem Wegbrechen des Absatzmarktes im Osten zu kämpfen.

© Inselstadt Malchow / Klaus Steindorf-Sabath

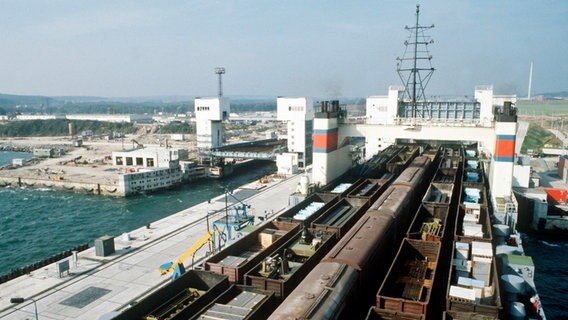

15 | 16 Als für die DDR wichtige direkte Verbindung in die UdSSR wird im Oktober 1986 bei Sassnitz auf Rügen mit dem Fährhafen Mukran auch der Eisenbahn-Fährbetrieb zwischen Mukran in der DDR und Kleipeda in der UdSSR aufgenommen. Im Bild Eisenbahnwaggons auf Deck des Fährschiffes "Mukran" im Fährhafen 1986. Der Fährhafen hat das Aus des RGW überlebt und profitiert heute als "Mukran Port" unter anderem vom Offshore-Geschäft.

© picture alliance / ZB / Zentralbild

16 | 16 Andere Unternehmungen und Kooperationen haben sich nicht marktwirtschaftlich reformieren lassen. Ebenso wie das System selbst sind sie untergegangen. Der RGW schließlich wird mehr oder weniger sang- und klanglos am 28. Juni 1991 aufgelöst, im Bild eine der letzten Tagungen am 6. Juni 1989 im Schloss Berlin-Niederschönhausen in Berlin-Ost.

© picture alliance / ddrbildarchiv, Foto: Burkhard Lange

RGW: Geschichte und Scheitern des Wirtschaftsbündnisses