Deportation in die Gaskammer: Bilder aus dem KZ

Sendedatum: 28.01.2015 | 00:00 Uhr | 7 Tage

1 | 24 Im besetzten Polen errichten die Deutschen von 1940 an das größte ihrer Konzentrations- und Vernichtungslager. Bis 1945 werden im "KL Auschwitz" mindestens 1,1 Millionen Menschen sterben, etwa eine Million von ihnen sind Juden.

© picture alliance / Mary Evans Picture Library

2 | 24 Der Reichsführer SS, Heinrich Himmler (l. vorne), ist von Adolf Hitler mit der Organisation der wachsenden Zahl von Lagern betraut. 1941 besucht Himmler erstmals Auschwitz. Gemeinsam mit Lagerkommandant Rudolf Höß (r. vorn) und einem Vertreter des Konzerns IG Farben besichtigt er die Baustelle eines Chemiewerkes, das der Konzern in der Nachbarschaft bauen lässt.

© picture-alliance / Mary Evans Picture Library/WEIMA

3 | 24 Ebenfalls 1941 beginnt die massenhafte Deportation von Juden aus den deutschen Einflussgebieten. Die ersten Züge kommen aus Polen und der Slowakei. 1942 starten, wie hier, auch in Frankreich die Transporte mit Ziel Auschwitz.

© dpa - Bildarchiv

4 | 24 Mitte 1941 hatten die Nazis die "Endlösung der Judenfrage" beschlossen - durch deren Ausnutzung als Arbeitssklaven und Ermordung. Bis dahin galt die Vertreibung in unwirtliche Gebiete in Sibirien oder Afrika und eine daraus folgende "natürliche Dezimierung" als Ziel.

© picture-alliance / United Archives/TopFoto

5 | 24 Das Lager Auschwitz erhält durch diese Entscheidungen ein neues Gesicht. Bis dahin waren nur Männer, vor allem Polen und Kriegsgefangene aus Russland, in das KZ gebracht worden. Nun sind auch Frauen und Kinder unter den Neuankömmlingen.

© picture alliance / AP Photo

6 | 24 Ihre Habseligkeiten werden den Deportierten gleich nach der Ankunft abgenommen. Einen Teil davon behält die SS-Mannschaft für sich. Heute sind Töpfe, Schuhe und Koffer der Opfer in Ausstellungen der Gedenkstätte Auschwitz zu sehen.

© picture alliance / Mary Evans Picture Library

7 | 24 Die "Todesrampe": Im seit Ende 1941 errichteten Nebenlager Auschwitz-Birkenau werden die Ankommenden nach Geschlechtern getrennt und "selektiert". SS-Ärzte entscheiden, wer zunächst Arbeitssklave wird und wer so rasch wie möglich sterben soll.

© picture-alliance / dpa

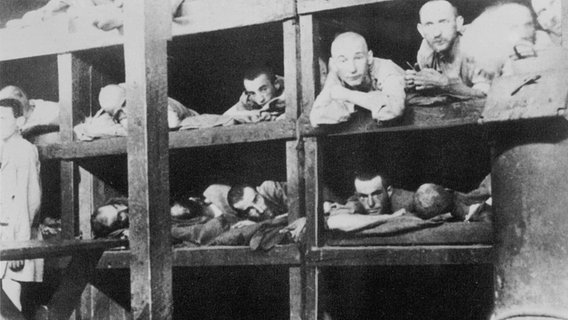

8 | 24 Die, die zunächst weiterleben dürfen, sind lebende Tote. Sie erhalten trotz härtester Arbeit kaum Nahrung, sind in überfüllten Unterkünften untergebracht. Sie verhungern, erliegen Krankheiten, sterben bei der Arbeit. Viele werden von sadistischen Wärtern getötet oder bei Strafaktionen, etwa zur Vergeltung von Ausbruchsversuchen anderer Häftlinge.

© picture-alliance / Mary Evans Picture Library/WEIMA

9 | 24 Frauen, die im KZ als für die Arbeit verwertbar angesehen werden, müssen sich die Haare scheren lassen. Auch den gleich nach ihrer Ankunft vergasten Menschen werden nach dem Tod die Haare abgeschnitten. Auschwitz liefert Tausende Kilogramm Menschenhaar als Rohstoff für Textilien.

© picture-alliance / Mary Evans Picture Library/WEIMA

10 | 24 Als die "Todesfabrik" von 1942 an auf "Hochtouren" läuft, sind etwa 80 Prozent der Neuankömmlinge in Auschwitz für die sofortige Ermordung bestimmt. Den Menschen wird gesagt, dass sie in dem Gebäude desinfiziert werden sollen ...

© dpa - Bildarchiv

11 | 24 ... doch die Alten und Kinder auf diesen Fotos sind auf dem Weg in die Gaskammer. In wenigen Minuten werden sie in einen Raum gesperrt sein, in den die Nazis das für Menschen tödliche Insektenvernichtungsmittel Zyklon B einleiten.

© picture alliance / AP Photo

12 | 24 Wenn die Opfer tot sind, müssen andere Häftlinge die Leichen aus den Gaskammern holen. Bevor sie die Toten in die Verbrennungsöfen schieben, brechen sie ihnen Goldzähne heraus und scheren die Haare der Frauen.

© dpa - Bildarchiv

13 | 24 Die KZ-Verwaltung lässt einige Häftlinge Postkarten schreiben, die zum Beispiel an ihre Angehörigen in jüdischen Ghettos gehen. Der Text wird den Gefangenen diktiert. Teilweise müssen sie die Karten vordatieren. Als sie beim Empfänger ankommen, sind die Absender bereits ermordet.

© picture alliance / Mary Evans Picture Library

14 | 24 Etwa 6.500 SS-Leute arbeiten von 1940 bis 1945 in Auschwitz. Viele von ihnen leben dort mit ihren Familien. Auf Ausflügen in die Umgebung entspannen sie sich. Ihre Kinder besuchen in Auschwitz Schule oder Kindergarten, während in geringer Entfernung Gleichaltrige in die Gaskammern geführt werden.

© picture-alliance/ dpa

15 | 24 Von 1944 an sind die industriell genutzten Außenlager von Auschwitz mehrfach Ziel alliierter Bombenangriffe. In diesem Jahr werden aber noch Hunderttausende Juden, vor allem aus Ungarn, nach Auschwitz in den Tod geschickt. Der jüdische Weltkongress bittet Briten und Amerikaner, die Gaskammern in Auschwitz zu bombardieren, um das Morden zu beenden. Es geschieht nicht. Über die Hintergründe wird bis heute diskutiert.

© picture alliance / akg-images

16 | 24 Im November 1944 beginnen die Nazis damit, Auschwitz zu räumen. Sie schicken Zehntausende Häftlinge auf Todesmärsche Richtung Westdeutschland. Möglichst viele Beweise für den Massenmord versuchen sie zu vernichten. Vor der Ankunft der Roten Armee zerstört die SS Krematorien in Birkenau.

© picture-alliance/ dpa

17 | 24 Ende Januar 1945 leben nur noch etwa 7.000 Häftlinge im gesamten Auschwitz-Komplex. Die SS wollte auch diese Kinder, Opfer der Menschenversuche von KZ-Arzt Josef Mengele, eigentlich noch töten. Doch dann dröhnen russische Flugzeuge über dem Lager und in der Nähe brechen Gefechte aus. Statt ihren Befehl zu vollstrecken und die letzten Insassen zu töten, fliehen die verbliebenen Nazis. Die Gefangenen sind für kurze Zeit sich selbst überlassen.

© picture alliance / AP Photo

18 | 24 27. Januar 1945: Die Sowjetarmee befreit die Gefangenen. "Wir rannten zu ihnen, und sie umarmten uns und gaben uns Kekse und Schokolade", erinnert sich eine der Überlebenden. Für die russischen Soldaten und für die Weltöffentlichkeit ist der Moment keine Sensation. Auschwitz erscheint zunächst bloß als ein weiteres vom Nazi-Terror befreites Lager. Das Ausmaß der Vernichtungsmaschinerie an diesem Ort wird erst später klar.

© picture-alliance / United Archives/TopFoto

19 | 24 Während in Auschwitz die Überlebenden von russischen Militärärzten und Sanitätern versorgt werden, sind SS-Trupps mit 60.000 früheren Gefangenen mitten im Winter auf dem Weg ins Reichsgebiet. Diejenigen, die diese Todesmärsche überleben, sagen später, es sei noch schlimmer gewesen als die Zeit im Lager.

© picture alliance / akg-images, Foto: akg-images

20 | 24 Doch auch dort sterben die Menschen weiter. Manche sind trotz ärztlicher Hilfe nicht mehr zu retten. Und in allen möglichen Winkeln des Lagerkomplexes werden Leichen gefunden.

© picture alliance / akg-images

21 | 24 Kurz nach der Befreiung gibt es in Auschwitz einen langen Trauerzug. Die Überlebenden tragen Särge zu einem Massengrab.

© picture-alliance / akg-images

22 | 24 Der langjährige Lagerkommandant Rudolf Höß (M.) versteckt sich nach dem Krieg in Norddeutschland. Nach seiner Entdeckung und einer Aussage bei den Nürnberger Prozessen wird Höß mit weiteren Offizieren an Polen ausgeliefert. In Warschau kommt er vor Gericht, Höß wird zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung findet am 16. April 1947 an einem Galgen in Auschwitz statt.

© picture-alliance / dpa

23 | 24 Vor einem deutschen Gericht wird Auschwitz erst 1963 im großen Rahmen juristisch aufgearbeitet. 22 Angeklagte stehen in Frankfurt am Main vor Gericht. 17 werden verurteilt, sechs von ihnen erhalten lebenslänglich. Trotz der relativ milden Urteile bewerten Historiker das Verfahren heute als "Wendepunkt der Erinnerung": weil die Deutschen gezwungen wurden, sich mit ihrer bis dahin weitgehend verdrängten Geschichte auseinanderzusetzen.

© picture alliance / AP Photo

24 | 24 Das Lager Auschwitz ist seit 1947 Gedenkstätte. Heute kommen jährlich mehr als 1,2 Millionen Besucher. Entsetzen macht sich breit, als im Dezember 2009 der Schriftzug "Arbeit macht frei" vom Eingangstor gestohlen wird. Die Diebe werden später gefasst und zu Haftstrafen verurteilt. Der genaue Hintergrund der Tat bleibt unklar, einer der Täter ist ein schwedischer früherer Rechtsextremist. Über dem Auschwitz-Tor hängt heute ein Duplikat des Schriftzuges. Das Original ist im Museum.

© dpa, Foto: Jacek Bednarczyk